目次

- AI留学体験談まとめ:アメリカ・ヨーロッパ・アジア比較

- はじめに

- アメリカでのAI留学体験談

- ヨーロッパでのAI留学体験談

- アジアでのAI留学体験談

- 地域別比較まとめ

- まとめ

- よくある質問(FAQ)

- AI留学の費用は地域によってどのくらい違いますか?

- 奨学金はどの地域で取りやすいですか?

- 英語力はどれくらい必要ですか?

- 出願に必要な書類は?

- 研究志向(修士/博士)と実務志向(短期/ブートキャンプ)の違いは?

- インターンは見つかりますか?

- ビザや滞在許可の難易度は?

- 文系・未経験からでもAI留学は可能?

- ランキングより重視すべきポイントは?

- 卒業後の就職はどの地域が強いですか?

- オンライン/ハイブリッドの選択肢はありますか?

- 学期開始のタイミングと準備スケジュールは?

- 学費以外で見落としがちな費用は?

- データプライバシーやAI倫理の学びは地域差がありますか?

- 現地でのアルバイトや研究助手は可能?

- ダブルディグリーや共同学位のメリットは?

- ポートフォリオは何を入れるべき?

- 安全面や生活のしやすさは?

- ROI(投資対効果)はどう考える?

- 国・大学選びの最終チェックリストは?

AI留学体験談まとめ:アメリカ・ヨーロッパ・アジア比較

はじめに

AI分野は世界中で急速に発展しており、大学や研究機関だけでなく企業も積極的に人材育成や研究投資を行っています。そのため、AIを本格的に学びたいと考える人の多くが「海外留学」という選択肢を検討するようになりました。

ただし、留学先によって学べる内容や得られる経験は大きく異なります。アメリカでは最先端の研究とシリコンバレーとの強い結びつき、ヨーロッパでは奨学金制度と多文化環境、アジアではコストを抑えながら成長市場に直結した実践的な学びが魅力です。

この記事では、実際にAI留学を経験した人々の声をもとに、アメリカ・ヨーロッパ・アジアの違いを比較し、それぞれのメリット・デメリットを整理しました。これからAI留学を考えている方の参考になれば幸いです。

アメリカでのAI留学体験談

学習環境と研究レベル

アメリカはAI研究の中心地ともいえる存在で、スタンフォード大学、MIT、カーネギーメロン大学など世界トップクラスの教育機関が揃っています。大学だけでなく、シリコンバレーをはじめとする企業との連携も盛んで、授業や研究を通して最新の技術や論文に触れることができます。インターンシップの機会も豊富で、学んだ理論をすぐに実務で応用できる点が特徴です。

留学生の声

-

「授業で学んだことを、そのままGoogleの研究インターンで実践できた。研究と産業が直結しているのを肌で感じた」

-

「留学費用は高額だったが、教授から紹介された研究プロジェクトで奨学金を得られたので助かった」

-

「競争は厳しいけれど、その分刺激的で自分を成長させてくれる環境」

メリット

-

最先端の研究や技術に直接触れられる

-

大学と企業のつながりが強く、インターンや就職機会が多い

-

グローバルな人材との交流が盛ん

デメリット

-

学費・生活費が非常に高額

-

入学競争や授業の難易度が高く、常に高いモチベーションが必要

ヨーロッパでのAI留学体験談

学習環境と文化的魅力

ヨーロッパはEU全体でAI研究に力を入れており、イギリスのオックスフォードやケンブリッジ、フランスのÉcole Polytechnique、ドイツのミュンヘン工科大学、オランダのデルフト工科大学など、世界的に評価の高い大学が揃っています。

また、EUの研究プロジェクト(Horizon Europe など)を通じて留学生も共同研究に参加できる機会があり、資金面でも支援が手厚いのが特徴です。

留学生の声

-

「Erasmus+ の奨学金制度を利用できたので、ほとんど自己負担なくAIを学べた」

-

「キャンパス内は多国籍の学生が多く、文化的な刺激が大きかった」

-

「国によって生活費の差が大きいが、物価の安い地域を選べば経済的にも安心」

メリット

-

Erasmus+ など奨学金が充実している

-

多文化環境で国際的なネットワークを築ける

-

研究・生活のバランスが取りやすい

デメリット

-

英語圏以外では現地語の習得が必要な場面もある

-

ビザや手続きが国ごとに異なり複雑

-

アメリカに比べると産業界との直結度はやや弱い

アジアでのAI留学体験談

学習環境と成長市場

アジアではシンガポール、中国、韓国、日本などがAI教育と研究の拠点として注目を集めています。政府が国家戦略としてAIを推進している国も多く、大学や研究機関と企業が連携し、実務に直結したプログラムが多いのが特徴です。

学費はアメリカやヨーロッパと比べて抑えられるケースが多く、地理的にも日本から近いため渡航コストも低めです。

留学生の声

-

「シンガポール国立大学で学んだが、政府がAIに巨額の投資をしており、企業との共同研究の機会も豊富だった」

-

「韓国のKAISTに留学し、スタートアップのインターンに参加。若い研究者と実業家が多く、エネルギッシュな環境だった」

-

「日本の大学院では理論研究だけでなく、製造業やロボティクスとの応用を深く学べた」

メリット

-

学費や生活費が比較的安い

-

成長市場に直結したスキルやネットワークを築ける

-

地理的に日本から近く、生活に適応しやすい

デメリット

-

国ごとに研究レベルの差が大きい

-

英語以外の言語が必要な場面が多い

-

世界的な研究ネットワークへのアクセスはアメリカやヨーロッパほど広くない

地域別比較まとめ

AI留学は「どこで学ぶか」によって、得られる経験や将来のキャリアに大きな違いがあります。ここではアメリカ・ヨーロッパ・アジアの特徴を整理しました。

アメリカ

-

特徴:最先端の研究や技術に直接触れられる環境

-

強み:大学と企業の距離が近く、インターン・就職のチャンスが豊富

-

課題:学費・生活費が高額で競争も激しい

ヨーロッパ

-

特徴:奨学金制度やEUプロジェクトでの研究参加が可能

-

強み:多文化環境で国際的なネットワークを築ける

-

課題:言語やビザ制度など国ごとの差が大きい

アジア

-

特徴:成長市場に直結した実践的な学びが多い

-

強み:学費・生活費が比較的安く、日本から近い

-

課題:研究レベルにばらつきがあり、英語以外の言語が必要な場合も

まとめ

AI留学は、単に海外で学ぶという経験にとどまらず、自分のキャリアや将来の方向性を大きく左右する選択です。

-

アメリカは最先端研究と産業界との強いつながりにより、研究志向・起業志向の人に最適。

-

ヨーロッパは奨学金制度や国際的ネットワークを活かし、多文化環境で学びたい人におすすめ。

-

アジアはコストを抑えながら、実務に直結するスキルや成長市場での経験を積みたい人に向いています。

「どこで学ぶか」は個人の目的や資金、将来のキャリアプランによって最適解が変わります。留学体験談からもわかるように、それぞれの地域には魅力と課題があり、自分に合った選択をすることが成功への第一歩です。

よくある質問(FAQ)

AI留学の費用は地域によってどのくらい違いますか?

一般的にアメリカが最も高く、授業料+生活費で年間数百万円規模になることが多いです。ヨーロッパは奨学金や学費減免が充実しており、国・大学次第で大幅に抑えられます。アジアは総額を抑えやすく、同額予算で在籍期間や履修量を増やせる傾向があります。

奨学金はどの地域で取りやすいですか?

ヨーロッパはErasmus+など公的スキームが厚く、共同学位プログラムで学費・生活費が出ることもあります。アメリカは大学独自・研究プロジェクト由来の資金やRA/TAが中心、アジアは政府系・大学独自・産業連携の給付が狙い目です。

英語力はどれくらい必要ですか?

授業が英語のプログラムはTOEFL iBTやIELTSの基準を満たす必要があります。アメリカは高めの基準、ヨーロッパはプログラムにより幅あり、アジアでも英語開講は増加中です。英語圏以外では現地語が生活・手続きで役立ちます。

出願に必要な書類は?

一般的に履歴書(CV)、成績証明、目的書(SOP)、推薦状、語学スコア、研究計画やポートフォリオ(研究志向・実務志向で内容が変化)。一部でGRE/GMATやコーディング課題、面接が課されます。

研究志向(修士/博士)と実務志向(短期/ブートキャンプ)の違いは?

研究志向は論文・基礎理論・長期プロジェクトが中心で、博士進学やリサーチ職に直結。実務志向は産業課題・プロジェクトベースで、就職に直結するポートフォリオ作成やインターンに強みがあります。

インターンは見つかりますか?

アメリカは大学と企業の結び付きが強く機会が多め。ヨーロッパは研究コンソーシアム経由や企業課題のプロジェクト型、アジアはスタートアップや国策プロジェクトとの連携が増加中です。

ビザや滞在許可の難易度は?

地域・国ごとに要件が異なります。アメリカは手続き・ルールが厳格、ヨーロッパは国により差が大きい、アジアも制度が多様です。公式情報で最新要件を必ず確認してください。

文系・未経験からでもAI留学は可能?

可能です。準備としては数学(線形代数・確率統計・微積)、プログラミング(Python)、基礎機械学習の事前学習、関連プロジェクトのポートフォリオ作成が効果的です。

ランキングより重視すべきポイントは?

指導教員・研究テーマの一致、研究室文化、インターン実績、卒業後の進路、奨学金・生活コスト、言語・生活環境、都市の産業クラスターなどを総合で判断しましょう。

卒業後の就職はどの地域が強いですか?

アメリカはビッグテックや研究機関への導線が強い一方、競争も激しいです。ヨーロッパは国際機関・製造/自動車・医療AIなど産業が多様。アジアは成長市場でプロダクト実装や起業にチャンスがあります。

オンライン/ハイブリッドの選択肢はありますか?

あります。基礎をオンラインで履修し、研究・インターンのみ渡航といったハイブリッド設計でコストを抑えつつ実務経験を得る戦略が有効です。

学期開始のタイミングと準備スケジュールは?

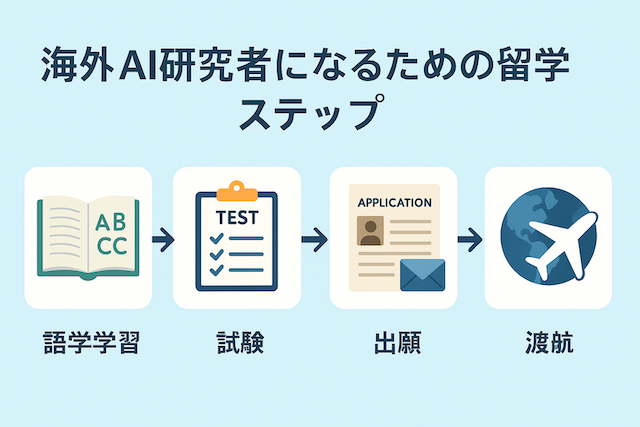

多くは秋開始(9~10月)で、出願は前年秋~冬に集中。少数は春開始もあり。理想は出願の12~18か月前から準備(語学、推薦依頼、研究計画、資金計画)。

学費以外で見落としがちな費用は?

保険、ビザ・手数料、保証金、教材・GPU/クラウド費、学会参加費、引越し・初期費用、現地の家賃相場差など。総コストで比較しましょう。

データプライバシーやAI倫理の学びは地域差がありますか?

あります。ヨーロッパは規制・倫理枠組みが強く、法政策とセットで学べる機会が多いです。アメリカは産業応用と研究最前線の議論が活発、アジアは応用現場でのガバナンス設計が重要テーマになりつつあります。

現地でのアルバイトや研究助手は可能?

可能な場合がありますが、就労可否や上限時間はビザ条件に依存します。RA/TAは授業料免除や給付に直結する場合があるため、募集枠と条件を事前確認しましょう。

ダブルディグリーや共同学位のメリットは?

複数拠点での研究・ネットワーク形成、費用補助の可能性、異なる強み(理論と応用など)の組み合わせが得られます。移動や手続き負担は増えるため計画性が重要です。

ポートフォリオは何を入れるべき?

課題設定→手法→実験→評価→改善のプロセスが分かるプロジェクト、再現性のあるコード(GitHub)、モデル解釈・責任あるAI配慮、実データ前処理の工夫、失敗からの学びを含めると効果的です。

安全面や生活のしやすさは?

都市・地域差が大きいです。治安、医療アクセス、住居の確保、交通、食文化・宗教配慮などを事前に確認し、自分に合う生活圏を選びましょう。

ROI(投資対効果)はどう考える?

学費・生活費・機会費用に対して、卒業後の賃金上昇、就職率、研究・起業機会、ネットワーク価値を定量・定性で評価。奨学金・RA/TAの有無で大きく変動します。

国・大学選びの最終チェックリストは?

- 指導教員・研究テーマの適合度

- 奨学金・RA/TAの可能性と総コスト

- インターン・就職の実績と産業クラスター

- 言語・ビザ・生活環境の適合

- カリキュラム(研究/実務比率)と設備(GPU/ラボ)

- 卒業生ネットワークとメンターアクセス