目次

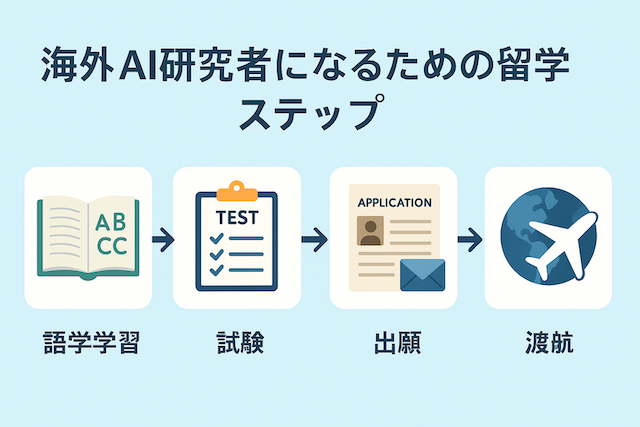

海外AI研究者になるための留学ステップ

はじめに

AI(人工知能)の研究は今や世界中で最も注目される分野の一つであり、技術革新のスピードも加速度的に高まっています。日本国内でも研究は進んでいますが、真に最先端の知見や研究手法に触れるには、やはり海外の大学や研究機関への留学が大きな意味を持ちます。海外留学を通じて、最前線の研究環境に身を置き、世界中の研究者と切磋琢磨し、国際的なネットワークを築くことは、AI研究者として飛躍するための貴重な経験となるでしょう。本記事では、海外AI研究者を目指すために必要な留学ステップを段階的に解説していきます。

ステップ1:基礎学力と研究マインドの準備

海外でAI研究者を目指す第一歩は、強固な基礎学力を築き、研究に取り組む姿勢を整えることです。研究留学は語学力や環境適応力も必要ですが、それ以上に「学問的土台」と「探究心」が求められます。

数学と統計の強化

AI研究の中心には数理的な理解があります。特に以下の分野は必須です。

-

線形代数:ニューラルネットワークや行列計算の基盤。

-

確率・統計:機械学習モデルの構築や推定に不可欠。

-

最適化理論:勾配降下法や強化学習アルゴリズムに直結。

プログラミングスキルの習得

実装力が伴わなければ、研究アイデアを形にできません。

-

Python:AI分野で最も利用される言語(TensorFlow、PyTorchなど)。

-

RやC++:統計分析や高速処理で有用。

-

GitHubやKaggleを通じてコードを公開し、実績を積むのも効果的です。

論文読解と研究習慣

-

毎週1〜2本はarXivや国際学会(NeurIPS、ICML、CVPR)の論文を読む。

-

新しい手法を理解するだけでなく、「なぜその研究が重要か」を考える習慣をつける。

自分の研究テーマを模索

-

自然言語処理(NLP)、コンピュータビジョン、強化学習、生成AI など、幅広い分野から興味を持てるテーマを見つける。

-

学部・修士課程の段階ではまだ専門が定まらなくてもよいが、「自分はこの分野を探求したい」という方向性を持っておくと留学先の選定にも役立ちます。

ここで基礎を固めておくことで、次のステップ「留学の目的と進路設計」がより具体的に描けるようになります。

ステップ2:留学の目的と進路設計を明確にする

AI研究者としてのキャリアを築くうえで、留学の目的を明確化し、進路を計画的にデザインすることは不可欠です。目的が曖昧なまま留学すると、時間や資金を浪費しかねません。自分が「なぜ海外で学びたいのか」「どのようなキャリアを描きたいのか」を具体的に言語化することが大切です。

修士課程か博士課程かを決める

-

修士課程(Master)

-

最新技術の応用研究を学ぶのに適しており、卒業後に企業研究職やデータサイエンティストとして活躍できる。

-

比較的短期間(1〜2年)で修了可能。

-

-

博士課程(PhD)

-

独立した研究者として自分のテーマを深めるために必要。

-

論文発表、研究成果の蓄積、教授職・ポスドクへの道が開ける。

-

留学先の国・大学を選ぶ

AI研究は世界各国で進んでいますが、それぞれ特徴があります。

-

アメリカ:MIT、Stanford、Carnegie Mellon など世界最高峰の研究拠点。産学連携が強く、ビッグテック企業との研究機会も多い。

-

カナダ:モントリオールのMILA(Yoshua Bengio教授の研究所)をはじめ、ディープラーニング研究で世界的に有名。

-

イギリス:Oxford、Cambridge、UCL。理論と応用の両面で強い。

-

ヨーロッパ:ETHチューリッヒ、Max Planck研究所など。Erasmusプログラムを通じて複数国で学べる制度もある。

-

アジア:シンガポール国立大学(NUS)、清華大学(中国)などが急成長。日本からの距離が近いのもメリット。

将来のキャリアと研究テーマをリンクさせる

-

将来的に大学研究者を目指すのか、産業界の研究職を目指すのかで選ぶべきプログラムは異なる。

-

研究テーマが「生成AI」「ロボティクス」「AI倫理」「ヘルスケアAI」などどこに軸足を置くかで、最適な指導教授やラボも変わる。

ステップ3:出願準備と奨学金の確保

海外AI研究留学の実現には、入学審査を突破するための出願準備と、長期的に学び続けるための資金確保が重要です。特にAI研究分野は競争率が高いため、早めの準備が必須となります。

必要な語学スコア

-

TOEFL iBT:北米・ヨーロッパの大学で必須。100点以上が目安。

-

IELTS:イギリス・オーストラリアなどで広く利用。7.0以上が望ましい。

-

GRE(Graduate Record Examination):アメリカの大学院では出願に必要なことが多い。定量的推論(Quantitative Reasoning)で高得点を狙うこと。

研究計画書(Research Proposal)の作成

-

自分の研究テーマ、解決したい課題、使用する手法、期待される成果を具体的に記述する。

-

「なぜその大学・研究室でなければならないのか」を明確にすることが合格へのカギ。

推薦状の準備

-

学部や修士課程でお世話になった教授、研究共同経験がある指導教員からの推薦が重要。

-

可能であれば国際共同研究や英語での研究発表経験をアピールできる推薦を依頼する。

奨学金や資金調達の方法

AI研究は長期的なプロジェクトとなるため、資金の安定が欠かせません。

-

フルブライト奨学金(アメリカ留学向け)

-

Erasmus Mundus(ヨーロッパの複数学位プログラム)

-

Google PhD Fellowship(世界中の有望な博士課程学生向け)

-

大学のRA(Research Assistant)/TA(Teaching Assistant)制度:学費免除+生活費補助を受けられる場合がある

-

日本の財団支援:トビタテ!留学JAPAN、日本学術振興会(JSPS)の博士課程支援など

出願スケジュールの管理

-

出願締切の1年前から準備開始が理想。

-

夏〜秋:語学試験とGRE準備

-

秋〜冬:研究計画書・推薦状の準備

-

翌年春:合格通知と奨学金申請結果

-

秋:渡航・入学

ここで出願と資金準備を整えることで、いよいよ実際に「海外研究室での学びと成果」に進むことができます。

ステップ4:海外研究室での学びと成果の積み上げ

留学が始まったら、いよいよ本格的に研究活動を進める段階です。海外の研究室では高度な設備や優秀な研究仲間に囲まれるため、積極的な姿勢で学び、成果を積み上げることが求められます。

研究テーマの深化

-

留学先の研究室で指導教授と相談し、自分の研究テーマをさらに具体化・発展させる。

-

最先端の研究に触れることで、当初のアイデアがより洗練されることも多い。

-

研究テーマは「世界的に新規性があるか」「学術的に意義があるか」が常に問われる。

論文執筆と国際会議発表

-

NeurIPS、ICML、CVPR、ACL などトップ会議に論文を投稿することが研究者としての大きな目標。

-

学会発表を通じてフィードバックを得ることで研究を改善できる。

-

論文の執筆経験は将来のキャリアに直結する。

共同研究とネットワーキング

-

同じ研究室の仲間だけでなく、他大学や企業研究者とも積極的に交流する。

-

国際的な共同研究は論文採択率を高め、研究者としての信頼を築く。

-

学会やワークショップはネットワークを広げる絶好の場。

インターンシップの活用

-

Google DeepMind、Meta AI、Microsoft Research などの研究所では博士課程学生向けのインターンシップ制度がある。

-

インターン経験を積むことで、産業界の応用研究にも触れられ、キャリアの選択肢が広がる。

日常生活での適応

-

研究活動に集中するためには、生活基盤の安定も大切。

-

住居やビザ、生活費の管理を早めに整えることが研究効率を高めるコツ。

この段階でしっかり成果を積み上げることが、次のキャリア選択につながります。

ステップ5:キャリア形成と次のステージへ

留学で研究成果を積み上げた後は、その経験をもとに次のキャリアステージへ進むことになります。海外での学びをどのように活かすかは人によって異なりますが、大きく分けて「学術界」「産業界」「社会貢献」の3つの方向があります。

学術界でのキャリア

-

ポスドク(博士研究員)

-

博士課程修了後に研究をさらに深めるためのステップ。

-

論文の量と質を増やし、教授職や研究室主宰への道を開く。

-

-

大学・研究機関での教職

-

留学中に築いたネットワークを活かして海外の大学に残る、あるいは日本へ帰国して研究室を立ち上げる選択肢もある。

-

産業界でのキャリア

-

テック企業での研究職

-

Google DeepMind、OpenAI、Meta AI、Microsoft Research など世界の大手研究所で研究を続ける。

-

基礎研究に近いテーマから、応用的な製品開発まで幅広い選択肢がある。

-

-

スタートアップや企業研究所

-

自分の専門分野を活かして起業したり、研究成果を社会実装に結びつける道。

-

AI倫理や社会課題解決など、新しい領域での活躍も広がっている。

-

日本・母国への知見の還元

-

海外で培った研究力と国際的な視点を日本に持ち帰り、教育・研究の発展に貢献する。

-

大学や企業での指導を通じて、次世代のAI人材を育成する役割も担える。

キャリア形成のポイント

-

博士課程中から「自分は学術界に残るのか」「企業に進むのか」を意識して動く。

-

ネットワーク形成、論文実績、インターン経験がその後の進路を大きく左右する。

-

変化の早いAI分野では「学び続ける姿勢」そのものが最大の武器となる。

まとめ

海外でAI研究者を目指す道は、基礎学力の強化から始まり、明確な進路設計、入念な出願準備、研究成果の積み上げ、そしてキャリア形成へと続きます。留学は単なる学びの場ではなく、世界最先端の知を体感し、国際的な研究者として羽ばたくための大きなステップです。

FAQ

海外AI研究者を目指すのに必須の学問分野は何ですか?

数学(線形代数・確率統計・最適化)、計算機科学の基礎、機械学習・深層学習の理論と実装が必須です。あわせて英語での読解・執筆・発表スキルも重要です。

修士と博士、どちらから留学すべきですか?

応用寄りのキャリアや研究職入門なら修士、独立研究者やアカデミア志望なら博士が基本です。研究計画の明確さと論文実績の有無で判断しましょう。

どの国・大学を選べばよいですか?

希望分野のトップ研究室と指導教員(論文・受賞・共同研究実績)を優先して選定します。アメリカ、カナダ、イギリス、欧州(ETH・Max Planck等)、アジア(NUS・清華など)には強いラボが多くあります。

出願に必要な英語スコアは?GREは必要ですか?

多くの大学院でTOEFL/IELTSが必要です。アメリカ志望ではプログラムによりGREを求められる場合があります。最新要件は必ず各プログラムの募集要項で確認してください。

研究計画書(Research Proposal)は何を書けば良いですか?

課題設定の背景、仮説、方法論、評価指標、想定インパクトに加え、「その研究室で取り組む必然性」を具体的に示します。

推薦状は誰に依頼すべきですか?

研究指導経験のある教員や共同研究の上司など、あなたの研究能力と誠実さを具体例で語れる方が望ましいです。締切の1〜2か月前にドラフトと業績リストを共有しましょう。

奨学金や資金はどのように確保しますか?

学外奨学金(例:Fulbright、Erasmus系、各財団)、企業・大学のフェローシップ、大学内のRA/TAなどを併用します。応募条件・締切が分散するため早期に一覧化して管理します。

合格を近づけるために学部・修士段階で何を積み上げれば良いですか?

研究インターン、学会やワークショップでの発表、arXivプレプリント、オープンソース貢献、コンペ(Kaggle等)入賞、強い推薦状につながる共同研究が有効です。

ラボや指導教員へのコンタクトは必要ですか?

任意ですが効果的です。短い自己紹介、研究概要、関連論文、合致理由、具体的な問いを簡潔に送りましょう。既読を想定し、メールは300–400語程度に収めます。

トップ会議への投稿は必須ですか?

必須ではありませんが、NeurIPS/ICML/ICLR/ACL/CVPRなどでの採択は大きな加点です。難しければワークショップやドメイン会議から実績を作りましょう。

産業界インターンとアカデミアの研究はどう両立しますか?

学期中は研究室のプロジェクト、休暇中に研究所・企業インターンを行うのが一般的です。指導教員とテーマの一貫性を保つと論文化につながりやすくなります。

ビザや住まいなど生活面はいつ準備すべきですか?

合格直後から開始します。ビザは数か月かかる場合があるため、渡航日から逆算して即行動し、住居・保険・銀行口座などをチェックリスト化します。

修士で研究に不安があります。博士進学は可能ですか?

修士中に論文・共同研究・強い推薦を積めば博士出願は十分可能です。コースワーク中心の修士でも、研究プロジェクトを早めに確保しましょう。

不採択や不合格が続いた場合のリカバリー策は?

研究テーマの再定義、実験再現と追加分析、ショートペーパーやワークショップ投稿、別国・別形式(授業型/研究型)の併願、RAポジションからの編入など複線化します。

卒業後の進路は?ポスドクと企業研究の違いは?

ポスドクは独自テーマを深め論文実績を拡張、企業研究はプロダクトや社会実装に近い問題に取り組みます。目指す影響範囲と研究の自由度で選びます。

スケジュール管理のコツはありますか?

締切から逆算したガントチャートを作成し、英語試験・推薦・プロポーザル・奨学金・ビザを並行管理します。週次で進捗レビューとリスク洗い出しを行いましょう。