目次

機械学習(Machine Learning, ML)を専門に学べるAI留学プログラム

はじめに

AIの発展を支える中核技術である「機械学習(Machine Learning)」は、近年ますます需要が高まっています。膨大なデータを解析し、パターンを見つけ出し、予測や自動化を可能にするこの技術は、ビジネスや研究の現場で欠かせない存在となっています。

海外留学を通じて機械学習を専門的に学ぶことは、最新の理論やアルゴリズムに触れるだけでなく、世界中の研究者や企業とつながり、実践的なスキルを磨く貴重な機会です。さらに、名門大学や研究機関が提供するAI留学プログラムでは、実際のデータセットを使ったプロジェクトや、産業界との連携による課題解決に挑戦できる点も大きな魅力といえるでしょう。

本記事では、機械学習を専門に学べるAI留学プログラムの特徴、学べる内容、進学先の選び方、そして留学後のキャリアパスについて詳しく解説していきます。

機械学習留学で学べる内容

AI留学の中でも機械学習を専門に学ぶプログラムでは、理論と実践の両面をバランスよく習得できるようにカリキュラムが構成されています。具体的には以下のような分野に重点が置かれます。

1. 数学と統計学の基礎

-

線形代数、微分積分、確率論

-

データ解析のための統計的手法

-

数理モデルの理解と応用

2. 機械学習アルゴリズム

-

回帰分析、分類、クラスタリング

-

決定木やランダムフォレスト

-

サポートベクターマシン(SVM)

-

ベイズ推定

3. 深層学習(Deep Learning)

-

ニューラルネットワークの理論と構築

-

CNN(畳み込みニューラルネットワーク)による画像認識

-

RNN(再帰型ニューラルネットワーク)による自然言語処理

-

Transformerモデルや大規模言語モデル(LLM)

4. 応用分野とプロジェクト型学習

-

医療データの解析

-

自然言語処理(NLP)と翻訳システム

-

自動運転やロボティクス

-

金融・マーケティングにおける予測モデル

5. 実務的スキル(MLOps)

-

モデルの開発からデプロイまでの一連の流れ

-

データパイプラインと自動化ツールの利用

-

クラウド環境(AWS, GCP, Azure)での実装

こうしたカリキュラムを通じて、学生は 「理論を理解する力」+「実際に使えるスキル」 を同時に習得できます。特に海外のプログラムでは、産業界との連携プロジェクトが多く、学んだ知識を実際の課題解決に活かせる点が大きな強みです。

機械学習を学べる主要大学とプログラム

世界各国の名門大学や研究機関では、AI・機械学習に特化したプログラムが整備されています。それぞれの地域や大学には特色があり、理論研究に強いところ、産業界との連携が盛んなところなど、進学先によって学びのスタイルが異なります。

アメリカ

-

スタンフォード大学

シリコンバレーに近く、最新の研究と実践が交差する環境。特に自然言語処理や医療AI分野に強み。 -

MIT(マサチューセッツ工科大学)

AI LabやCSAIL(コンピュータ科学・人工知能研究所)を中心に、アルゴリズムから応用まで幅広くカバー。

イギリス

-

ケンブリッジ大学

応用数学・統計学との結びつきが強く、理論研究に重点。 -

UCL(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン)

産業界や政府機関との共同研究が多く、実務志向のカリキュラムが魅力。

ヨーロッパ大陸

-

ETHチューリッヒ(スイス)

ヨーロッパ屈指の工科大学。ロボティクスや強化学習分野の研究が盛ん。 -

ミュンヘン工科大学(ドイツ)

自動車産業と密接に連携しており、自動運転や画像処理の分野に強い。

アジア

-

シンガポール国立大学(NUS)

東南アジアで最先端の研究拠点。国際的な研究者が集まり、AIスタートアップとの連携も盛ん。 -

清華大学(中国)

世界的に注目される研究成果を次々に発表しており、理論研究と応用研究の両方に強み。

これらの大学では、講義だけでなく、産業界との共同研究や実際のデータを扱うプロジェクトを通じて実践的な学習が可能です。進学先を選ぶ際は、「研究志向か、実務志向か」という観点で選択するのが重要です。

キャリアの展望

機械学習を専門に学んだ留学生は、幅広い分野で活躍の場を見出すことができます。AIの応用領域が拡大している今、修得した知識やスキルは研究・産業の両面で大きな価値を持ちます。

1. データサイエンティスト

-

膨大なデータを分析し、企業の戦略や意思決定をサポート

-

統計学やプログラミングスキルを駆使してビジネス課題を解決

2. 機械学習エンジニア(ML Engineer)

-

機械学習モデルの設計・開発・運用を担当

-

クラウド環境やMLOpsスキルが特に求められる

3. 研究者・アカデミックキャリア

-

大学や研究所で新しいアルゴリズムや理論を探求

-

博士課程に進学し、国際学会で研究成果を発表する道もある

4. 産業応用分野の専門家

-

自動運転技術(自動車産業)

-

医療AI(診断支援システム、創薬)

-

フィンテック(信用スコアリング、リスク管理)

-

マーケティングAI(顧客行動予測、レコメンドシステム)

5. 起業家・スタートアップ創業

-

留学先で得た知識とネットワークをもとに、AIスタートアップを設立

-

投資家や企業とのコラボレーションがしやすい環境で事業を展開

特に海外での学びは、グローバルな人脈形成や異文化環境でのプロジェクト経験を通じて、キャリアの幅を大きく広げてくれます。AI人材の需要が高まる中、機械学習留学は将来性の高いキャリアパスへの強力なステップになるでしょう。

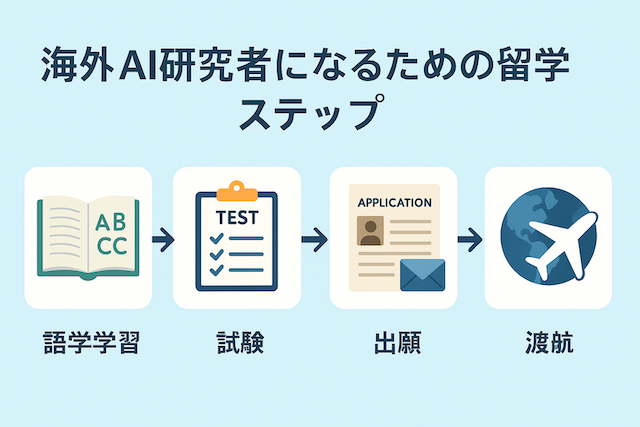

留学準備のポイント

機械学習を専門に学べるAI留学プログラムに挑戦するには、事前の準備が欠かせません。出願や入学後に困らないよう、以下のポイントをしっかり押さえておきましょう。

1. 数学とプログラミングの基礎固め

-

数学:線形代数、微積分、確率統計は必須

-

プログラミング:PythonやRが中心。NumPy、Pandas、TensorFlow、PyTorchなどのライブラリを扱えると有利

-

留学前にオンラインコース(Coursera、edX、Kaggleなど)で補強しておくと安心

2. 英語力の証明

-

TOEFLやIELTSなどのスコアが必要

-

特に大学院や研究プログラムでは、アカデミックな英語力(論文読解、研究発表)が重視される

-

プログラムによってはGRE(Graduate Record Examination)のスコア提出を求められる場合もある

3. 志望動機と研究計画の準備

-

出願書類では「なぜ機械学習を学びたいのか」「将来どう活かすのか」が問われる

-

大学院では 研究テーマの具体性 が合否を左右することも多い

-

自身のバックグラウンドや将来のキャリアビジョンと結びつけて明確に説明できるようにする

4. 奨学金・資金計画

-

各国政府(フルブライト、チーヴニングなど)や大学独自の奨学金制度を活用

-

学費だけでなく生活費や研究費も考慮した資金計画を立てる

-

インターンシップやRA(リサーチ・アシスタント)制度を利用して現地で収入を得る道もある

5. ネットワーク作り

-

出願前から教授や研究室にコンタクトを取っておくと有利

-

LinkedInや学会を通じて研究者・OB/OGとつながることで、留学後のキャリア形成にも役立つ

こうした準備をしっかり行うことで、入学審査を突破できるだけでなく、留学生活をより実りあるものにすることができます。

まとめ

機械学習を専門に学べるAI留学プログラムは、AI技術の中でも最も需要が高まっている分野を深く学べる貴重な機会です。数学や統計の基礎から始まり、深層学習や応用研究、MLOpsまで幅広いスキルを習得できるため、卒業後は研究者・エンジニア・起業家など多彩なキャリアパスが開かれています。

アメリカやヨーロッパ、アジアの名門大学は、それぞれ特色あるカリキュラムを提供し、企業や研究機関との連携によって実践的な学習環境を整えています。出願には語学力や研究計画の準備が求められますが、その過程で得られる経験もまた大きな財産となります。

AI人材の需要が世界的に拡大している今こそ、機械学習を専門に学ぶ留学は、未来のキャリアを築く強力なステップとなるでしょう。

よくある質問(FAQ)

機械学習を学べるAI留学プログラムの期間はどのくらいですか?

学部は通常3〜4年、修士は1〜2年が一般的です。ブートキャンプ型やサマーコースなどの短期プログラムは数週間〜数ヶ月で修了します。

出願に必要な前提知識は何ですか?

線形代数・微積分・確率統計、Python(NumPy/Pandas)などの基礎が推奨されます。可能なら機械学習の入門実装(回帰・分類)とGitでのコード管理経験も用意しましょう。

英語スコアはどの程度必要ですか?

多くの大学でTOEFLまたはIELTSの提出が求められます。必要スコアは大学・課程で異なるため、各校の公式要件を確認してください。大学院ではアカデミックな読解・発表力も重視されます。

GREは必要ですか?

大学院で要求される場合があります。任意提出でも強みになることがあるため、志望校のポリシーを確認のうえ、提出可否を判断してください。

費用はどれくらいかかりますか?

授業料は国・大学で大きく異なります。加えて生活費(家賃・食費・保険・交通)も考慮しましょう。都市部は費用が高くなる傾向があります。

奨学金や資金調達の方法は?

大学独自の奨学金、国費・財団の支援、TA/RA、インターン収入などがあります。締切が早い場合があるため、出願の1年ほど前から調査・準備を始めると効果的です。

コースワーク型とリサーチ型、どちらを選ぶべき?

実務志向で就職を目指すならコースワーク中心、博士進学や研究職志望ならリサーチ比重の高いプログラムが向いています。ハイブリッド型もあります。

ポートフォリオは必要ですか?

必須でなくても強力な加点要素です。Kaggleの成果、GitHubのMLプロジェクト、論文・技術ブログ、インターン成果などを整理して提示しましょう。

非情報系出身でも出願できますか?

可能です。数学・統計・プログラミングのブリッジ科目やオンライン講座で基礎を補完し、関連プロジェクトで実践力を示すと合格可能性が高まります。

主に使うプログラミング言語やツールは?

Pythonが中心で、ライブラリはNumPy、Pandas、Scikit-learn、PyTorch、TensorFlowなど。実務寄りの科目ではDocker、Git、クラウド(AWS/GCP/Azure)やMLOpsツールも扱います。

インターンシップはできますか?

多くの大学で学内外インターンの機会があります。就労可否や条件は留学先の国のビザ規定に依存するため、最新情報を必ず確認してください。

卒業後のキャリアは?

MLエンジニア、データサイエンティスト、研究職、プロダクト/リサーチ・インターンからの正規雇用、起業などが一般的です。MLOpsやドメイン知識を併せ持つ人材が評価されます。

学ぶべき数学レベルは?

線形代数(固有値・特異値分解)、最適化(勾配降下法)、確率統計(ベイズ推定、仮説検定)に加え、微分方程式や情報理論の基礎があると学習がスムーズです。

深層学習は必修ですか?

多くのプログラムで重要科目です。CNN、RNN、Transformer、注意機構、微調整・転移学習などを取り上げます。応用として画像・音声・自然言語処理を扱います。

MLOpsはカリキュラムに含まれますか?

近年は含まれることが増えています。データパイプライン、モデル管理、CI/CD、監視、再現性、責任あるAI(公平性・解釈性・セキュリティ)などを学びます。

オンライン/ハイブリッド受講は可能ですか?

一部プログラムで提供されています。実験設備・研究室活動・ネットワーキングの観点から、対面主体のほうが機会が広いケースもあります。

国や大学の選び方のポイントは?

研究テーマとの適合、教員の指導体制、インターン先の豊富さ、授業の実務度、授業料と生活費、卒業後の就労制度、留学生サポート体制などを比較検討しましょう。

教授へのコンタクトは必要ですか?

研究志向の出願では有効です。研究概要、これまでの成果、志望動機を簡潔にまとめたメールや、論文に基づく具体的な質問を準備すると良い印象を与えられます。

修士論文(Thesis)とノンシス(Non-thesis)の違いは?

Thesisは研究比重が高く論文執筆が必須、Non-thesisは授業・プロジェクト中心で実務就職に直結しやすい傾向があります。

出願時期と準備タイムラインは?

一般に入学の約12か月前から準備開始が安心です。6〜9か月前に試験スコア・推薦状・エッセイを整え、締切に合わせて出願します。

ビザや卒業後の就労はどうなりますか?

就労制度や滞在可能期間は国ごとに異なります。要件は頻繁に更新されるため、必ず公式情報で最新の規定を確認してください。

現地での生活サポートはありますか?

多くの大学に留学生オフィスがあり、住居探し、保険、就職支援、メンタルヘルス、キャリアイベントなどのサポートを提供しています。

学費を抑える実用的な方法は?

奨学金の併用、物価の低い地域の選択、RA/TA、企業スポンサーシップ、共同学位や短期プログラムの活用などが考えられます。

入門者が事前にやっておくべき学習は?

Python基礎・線形代数・確率統計の復習、Scikit-learnでのミニプロジェクト作成、PyTorch/TensorFlowの基礎、Git/GitHub運用、英語論文のサーベイ習慣化をおすすめします。