目次

- TOEICスコアアップのためのシャドーイング練習法

- はじめに

- シャドーイングがTOEICに効果的な理由

- 練習のステップ

- TOEICパート別の活用方法

- 効果を高めるコツ

- まとめ

- FAQ:TOEICスコアアップのためのシャドーイング練習法

- シャドーイングは1日どれくらいが効果的?

- 学習レベル別のおすすめ素材は?

- スクリプトは見た方がいい?

- 速度調整は使っていい?

- どれくらいでスコアに反映される?

- 録音は必須?どう活用する?

- 発音が悪いとやっても無駄?

- 意味を考える余裕がない…音真似だけでもOK?

- Part 3・4で途中で迷子になります

- アクセント対策は必要?

- シャドーイングとリピーティングの違いは?

- おすすめの1週間メニューは?

- よくある失敗と対処法は?

- どの機材・環境が良い?

- 他の勉強(単語・文法)とどう組み合わせる?

- いつ素材を替えるべき?

- 短期で伸ばしたい直前期のコツは?

- 疲れて声が出ない日は?

- 成果をどう可視化する?

TOEICスコアアップのためのシャドーイング練習法

はじめに

TOEICのスコアを上げたいと思ったとき、多くの学習者が単語や文法に集中します。しかし、実際の試験で大きな得点差がつきやすいのはリスニングパートです。TOEICのリスニングは全体の半分を占め、Part 2〜4では瞬時に英語を聞き取り、理解しなければなりません。ところが、音は聞こえているのに意味がつながらない、スピードについていけない、と感じる人は少なくありません。

この問題を解決する効果的な方法のひとつが「シャドーイング」です。シャドーイングとは、音声を聞いた直後に影のように繰り返して発話するトレーニング法です。ネイティブのスピードに合わせて発音やイントネーションを真似することで、耳と口を同時に鍛えられます。特にTOEICでは、「聞こえるけれど意味が追いつかない」状態を克服できる点が大きな強みです。

さらに、シャドーイングは単なるリスニング練習にとどまらず、発音改善や語彙・文法の定着にもつながります。リスニング力を上げたい人はもちろん、スピーキング力も同時に伸ばしたい人にとって一石二鳥の学習法です。毎日10分の継続でも効果が表れるため、忙しい社会人や受験直前の短期集中にも向いています。

この記事では、TOEICスコアアップのためのシャドーイング練習法を、ステップごとにわかりやすく解説します。初心者から中級者まで取り入れやすい方法を紹介するので、自分のレベルに合わせて実践し、確実にスコアアップにつなげていきましょう。

シャドーイングがTOEICに効果的な理由

TOEICのリスニングスコアを伸ばすためには、ただ音声を聞き流すだけでは十分ではありません。聞いた音を正しく処理し、瞬時に理解できる「実践的なリスニング力」が必要です。シャドーイングはその力を養うのに最適な方法で、以下の点で特にTOEIC対策に効果的です。

1. 音声認識力が向上する

英語は単語同士がつながり、音が脱落したり弱く発音されたりします(例: going to → gonna)。シャドーイングではそのまま真似して声に出すため、音の連結や省略を自然に聞き取れる耳が育ちます。これにより、Part 2〜4の速い会話でも「聞き取れなかった」という場面が減っていきます。

2. リスニングの瞬発力が鍛えられる

TOEICでは、音声は一度しか流れません。理解が追いつかず、内容を逃してしまうと挽回はできません。シャドーイングでは「聞く→理解→発話」を一瞬で行うため、脳が英語を即処理する習慣がつきます。結果として、リスニング中に「音を聞き取る」と同時に「意味をつかむ」ことが可能になります。

3. 発音・イントネーションが改善する

自分の口で繰り返すことで、正しい発音やリズムが体に染み込みます。これにより、聞き間違えを防ぎ、長文リスニングの理解度も向上します。さらに、自分のスピーキング力にも好影響があり、TOEIC Speaking対策にも役立ちます。

4. 語彙・文法の定着に効果的

耳から入ったフレーズをそのまま声に出すことで、単語や文法が「知識」としてだけでなく「使える英語」として身につきます。特にPart 3・4に出る表現を繰り返し練習することで、試験本番でも自然に理解できるようになります。

このように、シャドーイングは「聞こえる」「理解できる」「口に出せる」の3つを同時に強化できるため、TOEICのリスニング対策として非常に効果的です。

練習のステップ

TOEICスコアアップのためのシャドーイングは、いきなり難しい音声を真似しようとしてもうまくいきません。段階を踏んで練習することで、効果的にリスニング力を高められます。以下のステップに沿って取り組んでみましょう。

ステップ1:素材を選ぶ

-

TOEIC公式問題集や模試音声を活用するのが最も効果的。

-

特に Part 2(応答問題)やPart 3(会話問題) はシャドーイング練習に適している。

-

難しすぎる音声ではなく、内容が理解できるレベルから始めるのがポイント。

ステップ2:音声を精聴する

-

まずはスクリプトを見ずに音声だけを数回聞く。

-

大意をつかめるかどうかを確認する。

-

聞き取れなかった箇所をチェックし、必要に応じてスクリプトを確認。

ステップ3:スクリプト付きでシャドーイング

-

スクリプトを見ながら、音声に合わせて声に出す。

-

発音・リズム・イントネーションをできるだけ忠実に再現。

-

初めは多少遅れてもかまわない。

ステップ4:スクリプトなしでシャドーイング

-

慣れてきたらスクリプトを見ずに、耳だけを頼りに声に出す。

-

ここで「聞いて理解しながら口に出す」スキルが養われる。

-

本番のリスニングに近い練習になる。

ステップ5:録音して自己チェック

-

自分の声を録音し、元の音声と比べてみる。

-

発音やリズムのズレを確認し、修正ポイントを把握。

-

定期的に録音して振り返ると上達が実感できる。

ステップ6:繰り返し練習

-

同じ音声を繰り返すことで「音のパターン」が体に染みつく。

-

1つの素材を最低でも3〜5回繰り返すと効果的。

-

毎日10〜15分でも継続することがスコアアップへの近道。

このステップを実践すれば、「聞き取れない」状態から「聞き取れて意味が理解できる」状態へスムーズに移行できます。

TOEICパート別の活用方法

TOEICのリスニングセクションはPart 1〜4に分かれています。それぞれの特徴に合わせてシャドーイングを取り入れることで、効率的にスコアアップを狙うことができます。

Part 1(写真描写問題)

-

特徴:短い文で写真の状況を描写する形式。

-

活用法:

-

文が短いため、発音・イントネーションの再現に最適。

-

シャドーイングで「音の聞き取り精度」を上げる。

-

同時に、場面描写のボキャブラリーが定着する。

-

Part 2(応答問題)

-

特徴:質問に対して適切な返答を選ぶ問題。短いが即時処理力が求められる。

-

活用法:

-

シャドーイングを通して「質問→応答」のパターンを丸ごと吸収。

-

よく出る応答パターン(Yes/No以外の答えや意外な返答)を声に出して慣れておく。

-

実践では、聞いた瞬間に自然な返答が頭に浮かびやすくなる。

-

Part 3(会話問題)

-

特徴:2人または3人の会話を聞き、複数の設問に答える形式。

-

活用法:

-

会話の流れをつかみながらシャドーイングすることで、リスニングの集中力を強化。

-

話者のイントネーションや役割(質問する側・答える側)を意識して声に出すと理解が深まる。

-

長文に慣れることで、本番で「途中で意味を見失う」ことを防げる。

-

Part 4(説明文問題)

-

特徴:アナウンスやスピーチなどの一人話しを聞く問題。最も長い音声。

-

活用法:

-

スピードと情報量が多いため、シャドーイングで「要点を追いながら聞く力」を養う。

-

話の展開(導入→詳細→結論)を意識して練習。

-

繰り返し行うことで、英語の長文処理に対する耐性が身につく。

-

シャドーイングをパート別に意識して練習すれば、各セクションの得点力がバランスよく伸び、最終的にリスニング全体のスコアアップにつながります。

効果を高めるコツ

シャドーイングは正しく取り組めば大きな効果を発揮しますが、やみくもに続けても効率は上がりません。以下のポイントを意識することで、TOEICスコアアップにつながる成果を最大化できます。

1. 毎日短時間でも継続する

-

1回30分よりも、毎日10分を継続する方が効果的。

-

習慣化することで耳と口が英語に慣れ、自然とリスニング力が強化される。

2. 自分の声を録音して確認する

-

自分では気づかない発音の癖やリズムのズレを客観的にチェックできる。

-

録音を繰り返すことで、自分の成長を実感しやすくなる。

3. 100%理解できる素材を使う

-

難しすぎる音声は挫折の原因になる。

-

すでに7〜8割理解できるレベルの素材を選び、反復して定着させるのが効果的。

4. 意味を意識しながら発話する

-

単なる音真似に終わらせず、「何を言っているか」を理解しながら声に出す。

-

意味処理を伴うことで、実際のTOEICリスニングでもスピードに対応できるようになる。

5. 集中できる環境で行う

-

電車やカフェなど雑音の多い場所では効果が薄れる。

-

できるだけ静かな環境で、音声に集中して取り組む。

6. 繰り返し1つの素材を使う

-

毎回新しい教材に手を出すよりも、同じ音声を繰り返す方が効果的。

-

繰り返すことで「音の型」が体に染み込み、本番で類似の音声に対応しやすくなる。

これらのコツを意識することで、シャドーイングの効果が倍増し、TOEIC本番でも聞き取りの精度とスピードが確実に上がります。

まとめ

TOEICのスコアアップには、単語や文法の知識だけでなく「聞き取った英語を瞬時に理解する力」が欠かせません。その力を効率的に鍛えられるのがシャドーイングです。

-

Part 1・2 では正しい発音や短文処理力を強化できる

-

Part 3・4 では会話や長文への集中力・理解力を磨ける

-

継続することでリスニングの瞬発力や英語のリズム感が自然と身につく

さらに、シャドーイングはリスニング対策にとどまらず、発音の改善やスピーキング力アップにも直結します。TOEICだけでなく、日常英会話やビジネスシーンでも役立つ「実用的な英語力」が身につく学習法です。

大切なのは 毎日短時間でも継続すること、そして 意味を理解しながら声に出すこと。この習慣を積み重ねることで、リスニングパートの得点力が大きく伸び、目標スコア達成にぐっと近づけるでしょう。

FAQ:TOEICスコアアップのためのシャドーイング練習法

シャドーイングは1日どれくらいが効果的?

目安は10〜20分/日。集中が切れない長さで毎日継続する方が、週1の長時間より効果的です。

学習レベル別のおすすめ素材は?

- 初心者〜中級手前:TOEIC Part 2の短い問答、Part 1の描写文

- 中級:Part 3の会話(スクリプト併用→徐々に非表示)

- 中上級:Part 4のアナウンス・説明文(等速→少し速め)

スクリプトは見た方がいい?

手順は音だけ→スクリプト確認→スクリプトありで音真似→スクリプトなし。最終的にスクリプトなしで再現できることを目標にします。

速度調整は使っていい?

はい。最初は0.8〜0.9倍でリズムを掴み、最終的に等速→1.05〜1.1倍まで上げると本番に強くなります。

どれくらいでスコアに反映される?

個人差はありますが、3〜4週間の継続で聞き取りの体感改善、6〜8週間でスコア反映の例が多いです(週5日×15分前後を想定)。

録音は必須?どう活用する?

推奨です。自分の音を元音源とA/B比較し、子音の抜け・リンキング・抑揚をチェック。週1で同一素材を再録し、変化を可視化します。

発音が悪いとやっても無駄?

むしろ改善に直結します。/l/・/r/、/b/・/v/、語尾子音、弱形の4点に注目し、短文で徹底矯正→長文へ拡張します。

意味を考える余裕がない…音真似だけでもOK?

段階的にOK。初期は音の型づくりを優先し、第2〜3サイクル目で意味同期(チャンク意味を頭で言えるか)に移行します。

Part 3・4で途中で迷子になります

チャンク切り(情報の塊ごとに区切る)を練習。接続語(however, then, as a result)で小休止を入れ、要点語(日時・数量・固有名)を軽く強勢して発話します。

アクセント対策は必要?

必要です。米英豪の3系統を最低限回し、母音の質とイントネーションの山谷に慣れます。週ごとにアクセントをローテーションすると効果的です。

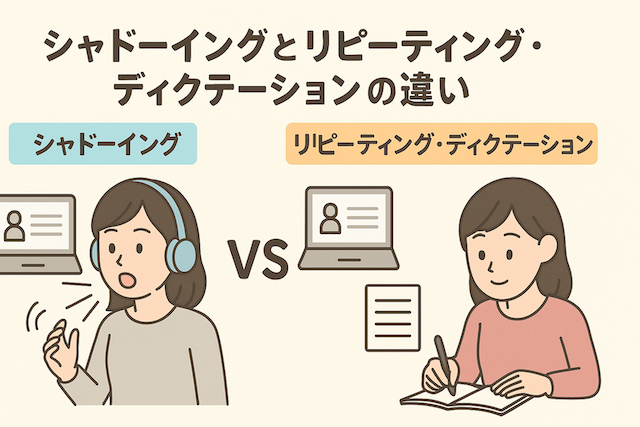

シャドーイングとリピーティングの違いは?

シャドーイング:音声直後に被せて発話(処理速度強化)。

リピーティング:一区切り止めてから復唱(正確性強化)。

両方を「被せ→停止→被せ」の順で併用すると定着が速いです。

おすすめの1週間メニューは?

- Mon:Part 2(短文×10)被せ→録音→修正

- Tue:Part 3(会話1本)スクリプトあり→なし

- Wed:発音集中特訓(子音・弱形)+短文

- Thu:Part 4(説明1本)0.9倍→等速

- Fri:苦手素材の再チャレンジ+録音比較

- Sat:模試音源の要点シャドーイング(設問なし)

- Sun:休養 or 5〜10分の軽負荷復習

よくある失敗と対処法は?

- 早口で潰れる:速度を落とし、子音終止を録音確認

- 意味が追えない:チャンクごとに日本語1フレーズで要旨化

- 継続できない:1素材を1週間固定、タイムボックス15分

どの機材・環境が良い?

カナル型イヤホン+スマホ録音で十分。静かな場所で立って実施すると呼気が安定し、リズムが取りやすくなります。

他の勉強(単語・文法)とどう組み合わせる?

同じ素材で出会った表現を復習カード化(例文ごと)。文法は「聞こえた型」を文構造で再確認すると定着が早まります。

いつ素材を替えるべき?

等速で95%再現+意味同期できたら次へ。到達前に替えると「浅く広く」になり効果が薄れます。

短期で伸ばしたい直前期のコツは?

出題頻度の高いシーン(予定調整・職場アナウンス・クレーム対応)に絞り、同一音源を1日2サイクル回して即応性を上げます。

疲れて声が出ない日は?

サイレント・シャドーイング(口パク)やハミングでリズムだけ維持。翌日に通常負荷へ戻します。

成果をどう可視化する?

週1で同一文の録音を保存し、語尾子音・弱形・再現率を自己採点。模試のPart 2正答率やPart 3・4の取りこぼし数も併記します。