目次

- 日本人家庭がインターナショナルスクールに通わせるメリット・デメリット

- はじめに

- メリット

- デメリット

- まとめ

- FAQ:日本人家庭がインターナショナルスクールに通わせるメリット・デメリット

- インターナショナルスクールに通わせる最大のメリットは?

- 主なデメリットやリスクは?

- 学費はいくらくらいかかる?

- 日本語力の低下を防ぐには?

- 日本の学校・大学への進学は不利になる?

- どんなカリキュラムがある?(IB/AP/IGCSEの違い)

- 向いている子どものタイプは?

- 入学時に英語ができなくても大丈夫?

- 家庭で準備・サポートすることは?

- 海外大学進学を見据える場合のポイントは?

- 日本文化やアイデンティティはどう育む?

- 転校や途中編入は可能?

- スクール選びのチェックリストは?

- 日本の受験に戻る「出口」戦略は?

- 費用対効果は本当にある?

- 迷ったときの意思決定フレームは?

日本人家庭がインターナショナルスクールに通わせるメリット・デメリット

はじめに

日本人家庭の間でも、子どもをインターナショナルスクールに通わせる選択肢が広がっています。グローバル社会において英語力や国際的な感覚を早期に育てたいと考える保護者が増えている一方で、学費や日本の教育制度との違いに不安を抱える声も少なくありません。インターナショナルスクールは魅力的な環境であると同時に、家庭にとって大きな決断を伴う選択肢です。本記事では、日本人家庭がインターナショナルスクールに通わせるメリットとデメリットを整理し、進学を検討する際の参考になる情報を提供します。

メリット

1. 実践的な英語力が身につく

授業の大部分は英語で行われるため、子どもは自然にリスニングやスピーキング力を高めることができます。特に幼少期から通う場合、母国語に近い感覚で英語を習得できる可能性があります。

2. 国際的な価値観を養える

生徒は多国籍で、文化や宗教、習慣の違いに触れる機会が日常的にあります。これにより、多様性を尊重し、グローバルな視点を自然に身につけられます。

3. 個性を尊重する教育スタイル

インターナショナルスクールは少人数制のクラスやアクティブ・ラーニングを取り入れることが多く、一人ひとりの意見を大切にする風土があります。自主性や表現力、問題解決能力を伸ばしやすい環境です。

4. 海外進学に有利

国際バカロレア(IB)やAPプログラム、IGCSEなど国際的に認められたカリキュラムを採用しているため、海外大学への進学がスムーズになります。将来的に世界で学ぶ選択肢を広げられる点は大きな利点です。

5. 学びの幅が広い

アート、音楽、スポーツ、テクノロジーなど、日本の一般的な学校以上に幅広い科目や課外活動が用意されている場合があります。学業以外の得意分野を伸ばせる環境が整っています。

デメリット

1. 学費が高額

インターナショナルスクールの学費は年間200万円〜300万円以上になることも珍しくありません。さらに入学金や施設費、スクールバス代、教材費なども加わり、経済的負担は大きくなります。

2. 日本の教育課程とのずれ

日本の学習指導要領に沿っていないため、日本の中学校や高校、大学に進学する場合には追加の補習が必要となることがあります。特に国語や日本史といった科目は学習機会が限られるため注意が必要です。

3. 日本語力の低下リスク

英語中心の環境で生活することにより、日本語の語彙力や文章力が十分に育たない可能性があります。家庭での読書習慣や補習校の利用など、日本語力を維持する工夫が欠かせません。

4. 文化的アイデンティティの揺らぎ

多文化環境で育つことは長所でもありますが、日本的な価値観や伝統行事に触れる機会が減ることで、自分の文化的ルーツに対する認識が薄れる場合もあります。家庭内で日本文化を伝えることが重要です。

5. 進路の選択肢が偏る可能性

国際的な大学進学には有利ですが、日本の難関大学や受験制度に適応するには不利になることもあります。将来の進路が海外に向いているのか、日本国内中心なのかを見極めて選択する必要があります。

まとめ

インターナショナルスクールは、子どもにとってグローバルな教育環境を提供し、英語力や多様性を尊重する価値観を育てる大きな魅力があります。一方で、高額な学費や日本語力の維持、日本の教育課程との違いといった課題も存在します。

日本人家庭がインターナショナルスクールを選ぶ際には、将来どのような進路を想定しているのか、家庭としてどこまで教育に投資できるのかを明確にすることが大切です。家庭でのサポート体制を整えつつ、学校の特性を理解して選択することで、子どもの成長を最大限に後押しする環境を作ることができるでしょう。

FAQ:日本人家庭がインターナショナルスクールに通わせるメリット・デメリット

インターナショナルスクールに通わせる最大のメリットは?

英語での学習を通じた高い英語運用力、多国籍環境による国際感覚、少人数・対話型授業で育つ主体性・表現力が挙げられます。海外大学出願に有利なカリキュラム(IB/AP/IGCSE)も強みです。

主なデメリットやリスクは?

高額な学費、日本の学習指導要領とのズレ、日本語学力の維持難易度、文化的アイデンティティ形成の課題、日本の大学受験への直結性の低さなどがあります。

学費はいくらくらいかかる?

目安は年間200万〜300万円以上(入学金・施設費・スクールバス・教材費など別途)。学年や学校により差が大きいので、総額(初年度費用+年間維持費)で比較検討しましょう。

日本語力の低下を防ぐには?

家庭内での日本語会話・読書の習慣化、作文・要約の練習、日本語補習校や国語塾の活用、季節行事やニュース解説など語彙を広げる活動が効果的です。

日本の学校・大学への進学は不利になる?

不利ではありませんが準備が必要です。日本の受験科目(国語・日本史/地理・理科など)の補習、内申や出願方式の確認、推薦・帰国枠の要件調査を早期に行いましょう。

どんなカリキュラムがある?(IB/AP/IGCSEの違い)

IBは探究・論述重視で世界の大学に広く通用、APは科目ごとに大学レベルの先取り、IGCSEは中等教育段階の国際資格でAレベルやIBへの橋渡しに用いられます。

向いている子どものタイプは?

対話や探究が好き、異文化に前向き、自主学習に意欲的、英語に興味がある子。環境変化への適応力が求められますが、学校のサポート体制との相性も重要です。

入学時に英語ができなくても大丈夫?

EAL(英語支援)プログラムがある学校も多く、初学者の受け入れ実績があります。ただし学年が上がるほどキャッチアップの負荷が高くなるため、早期入学が有利です。

家庭で準備・サポートすることは?

- 日本語と英語の読書・語彙習慣の両立

- プレゼン・論述・批判的思考の練習

- 学費の長期資金計画(為替・物価上昇の余裕も)

- 進路の方向性(国内/海外)の早期合意

海外大学進学を見据える場合のポイントは?

カリキュラム選択(IB/AP等)、科目の組み合わせ、課外活動・ボランティア・受賞歴の整理、出願要件(エッセイ・テスト)の逆算スケジュールを立てましょう。

日本文化やアイデンティティはどう育む?

家庭での年中行事、歴史・文学の読書、地域活動参加、祖父母・親戚との交流、和語の語彙・敬語トレーニングなど、意図的な機会設計が有効です。

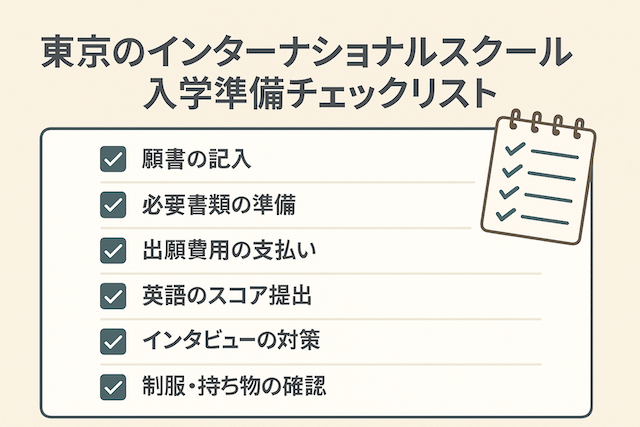

転校や途中編入は可能?

空き枠・英語力・学力審査・書類の揃い具合で可否が決まります。人気学年はウェイティングもあるため、複数校への問い合わせと願書時期の確認が必要です。

スクール選びのチェックリストは?

- カリキュラム(IB/AP/IGCSE)と大学合格実績

- 英語支援・学習支援の体制(EAL/LD)

- 日本語教育の選択肢(JFL/JSL/国語)

- 通学時間・安全・スクールバス

- 学費総額と追加費用、兄弟割引

- クラスサイズ、教員の経験値、保護者コミュニティ

日本の受験に戻る「出口」戦略は?

中学受験・高校受験・大学受験のどこで国内軸に戻すかを決め、必要科目のカリキュラム外補習、模試受験、推薦や帰国枠の条件確認を段階的に進めます。

費用対効果は本当にある?

英語力や国際的スキル、自己表現力などの「将来価値」に投資する選択です。家計の持続可能性、子どもの適性、進路目標と合致しているかを基準に判断しましょう。

迷ったときの意思決定フレームは?

①子どもの適性・希望 ②家庭の教育方針 ③進路(国内/海外)の方向性 ④費用計画(10年スパン) ⑤学校との相性(見学・体験授業)を点検し、総合で決めます。