目次

- IELTSライティング対策 添削サービスの選び方(独学との違い)

- はじめに

- 独学でのライティング対策の特徴

- 添削サービスを利用するメリット

- 添削サービスの選び方

- 独学+添削サービスの併用が最適

- ChatGPTを活用する案

- まとめ

- FAQ:IELTSライティング対策 添削サービスの選び方(独学との違い)

- IELTSライティングの添削サービスは独学とどう違いますか?

- どんな基準で添削サービスを選べばいいですか?

- 添削は何回受ければ効果がありますか?

- 短期間でどれくらいスコアは上がりますか?

- Task 1 と Task 2、どちらを優先すべき?

- 時間配分はどう練習する?

- ChatGPTなどAIの添削は使うべき?

- AIに添削させるときのプロンプト例は?

- 良いフィードバックの特徴は?

- 返却スピードは早いほど良い?

- 価格の相場は?

- オンラインと対面、どちらが良い?

- パラフレーズやテンプレはどの程度使っていい?

- 提出形式や語数はどうすべき?

- 盗作・AI依存は減点対象になりますか?

- 家庭学習では何を毎日やるべき?

- バンド7以上を狙うコツは?

- 模試や本番前にやることは?

- 学習計画はどう立てれば良い?

IELTSライティング対策 添削サービスの選び方(独学との違い)

はじめに

IELTSライティングは、多くの受験者が最も苦戦するパートのひとつです。自分ではしっかり書けているつもりでも、採点基準に沿っていなければ思うようにスコアが伸びません。特に「文法」「語彙の適切さ」「論理展開」などは、自分では気づきにくい弱点が多く、独学だけでは限界を感じやすい部分です。

そこで注目されるのが、添削サービスの活用です。専門家から客観的なフィードバックを受けることで、自分では気づけない改善点を明確にし、短期間で効率よくスコアアップを目指すことができます。一方で、独学には独学のメリットもあり、コストを抑えながら自分のペースで練習できる利点があります。

本記事では、独学と添削サービスの違いを整理しつつ、どのような基準で添削サービスを選べばよいのかを詳しく解説します。さらに、近年学習者が活用しているChatGPTのようなAI添削ツールとの併用方法についても触れます。自分に合った学習スタイルを見つけたい方は、ぜひ参考にしてください。

独学でのライティング対策の特徴

IELTSライティング対策は、参考書や過去問題を使って独学で取り組むことも可能です。まずは独学のメリットとデメリットを整理してみましょう。

メリット

-

費用がかからない

市販の教材やインターネット上の無料リソースを活用すれば、ほぼゼロコストで学習を続けられます。 -

自分のペースで進められる

忙しい社会人や学生でも、スケジュールに合わせて練習できるのは大きな利点です。 -

多くの練習量を確保できる

Task 1・Task 2を繰り返し書いてアウトプット量を増やせば、表現の幅を広げられます。

デメリット

-

客観的なフィードバックがない

自分では「正しい」と思っている文章でも、IELTSの採点基準に照らすと減点対象になることがあります。 -

弱点に気づきにくい

文法の誤りや段落構成の甘さは、自分ではなかなか判断できません。 -

スコアアップに時間がかかる

効率よく改善できず、何か月も勉強してもスコアが停滞するケースが少なくありません。

添削サービスを利用するメリット

独学での学習には自由さやコスト面での利点がありますが、効率的にスコアを伸ばしたい場合には「添削サービス」の利用が大きな助けとなります。ここでは、主なメリットを紹介します。

1. 採点基準に沿った具体的なフィードバック

IELTSライティングは Task Response、Coherence & Cohesion、Lexical Resource、Grammar Range & Accuracy の4つの観点で評価されます。添削サービスでは、この基準に沿って「どこが弱点で、どう改善すればよいか」を明確に指摘してもらえます。

2. 自分では気づけない弱点を発見できる

同じ文法ミスや不自然な語彙表現を繰り返していても、独学では気づきにくいものです。第三者の添削によって「自分のクセ」を客観的に理解できます。

3. 実践的な時間管理の練習になる

Task 2は40分以内で完成させる必要があります。添削サービスでは、時間を意識した課題をこなし、本番を想定したアウトプット練習が可能です。

4. 短期間でスコアアップを狙える

独学では数か月かかる改善も、添削を受ければ数回のフィードバックで正しい方向性が見えるケースがあります。効率的に勉強を進めたい人にとって、大きな魅力です。

添削サービスの選び方

数多くのIELTS添削サービスがありますが、どれを選ぶかで学習効果は大きく変わります。以下のポイントをチェックすると、自分に合ったサービスを見つけやすくなります。

1. 指導者のバックグラウンド

-

IELTS試験官経験があるか

-

英語教育資格(CELTA、TESOL など)を持っているか

-

ネイティブ講師なのか、日本人講師なのか

講師の経歴によって、指導の深さや解説のわかりやすさに差が出ます。

2. フィードバックの具体性

良いサービスは「文法が弱い」だけでなく、

-

「この文章は時制の一致が崩れている」

-

「段落のつなぎが不自然」

といった 改善方法まで具体的に示してくれる のが特徴です。

3. 料金とプランのバランス

-

1回あたりの添削料金

-

まとめ買いで割引があるか

-

無制限プランや月額プランがあるか

コストを抑えたい人は「まとめ買いプラン」、短期集中で伸ばしたい人は「無制限プラン」が向いています。

4. 返却スピード

提出から返却までの時間は24時間以内のサービスもあれば、3日以上かかる場合もあります。短期決戦でスコアを上げたい人はスピードも重要です。

5. 学習サポートの有無

添削だけでなく、改善に役立つ教材や追加課題を提供しているかどうかも確認しましょう。学習の流れ全体をサポートしてくれるサービスなら、より効果的に学べます。

独学+添削サービスの併用が最適

添削サービスは非常に効果的ですが、すべてを外部に頼る必要はありません。実際には、独学と添削を組み合わせるのが最も効率的な学習法 です。

普段は独学でアウトプット量を確保

-

過去問や予想問題を使って、自分でエッセイをたくさん書く

-

書く習慣を身につけ、表現力を鍛える

-

語彙や文法を「実際に使える形」で練習する

定期的に添削で方向性を修正

-

独学で書いたエッセイを提出し、改善点を客観的に指摘してもらう

-

間違いのクセを直し、正しい書き方を学ぶ

-

短期間で効果的にスコアアップを狙う

サイクルを回すことが重要

-

独学でエッセイを書く

-

添削を受けて改善点を把握

-

改善を意識して再び独学で練習

このサイクルを繰り返すことで、量(独学)と質(添削)を同時に確保できるため、最短でスコアアップにつながります。

ChatGPTを活用する案

近年、AIツール(ChatGPTなど)を利用してIELTSライティングの自己添削を行う学習者が増えています。人間の添削サービスと比べると、メリットと注意点の両方があります。

メリット

-

低コストまたは無料で使える

短時間で多くのエッセイをチェックしたい人にとって経済的です。 -

瞬時にフィードバックが得られる

提出後すぐに文法や語彙の改善案を提示してくれるため、日々の学習サイクルに取り入れやすいです。 -

多様な観点で提案してくれる

語彙のバリエーション、構成の改善、アイデア展開など幅広い指摘を受けられます。

デメリット

-

採点基準に沿った評価が不完全

IELTS公式の細かな採点基準を完全に反映できるとは限りません。 -

誤った指摘をされる場合がある

特に高度な文法や自然な表現に関しては、人間講師の方が信頼性が高いです。

効果的な活用法

-

ChatGPTで日々の自己添削 → 人間講師の添削で最終確認

この組み合わせにより、コストを抑えながら効率的に学習できます。 -

エッセイ構成やアイデア出しに活用

書き始める前のブレインストーミングに使うと、独学の効率が高まります。

まとめ

IELTSライティングでスコアを伸ばすには、独学・添削サービス・AIツールのバランスをうまく取ることが重要です。

-

独学:コストを抑えつつ、アウトプット量を増やすのに最適。

-

添削サービス:公式基準に沿った客観的な評価を得られ、弱点を的確に修正できる。

-

AI(ChatGPTなど):日常的な自己添削やアイデア出しに役立ち、学習効率を高められる。

特に短期間で目標スコアを達成したい場合は、独学だけに頼るのではなく、添削サービスを取り入れて弱点を明確化し、AIを併用して日々の学習効率を上げる方法が最も効果的です。

自分の学習スタイルや予算に合わせて、これらを組み合わせながら取り組めば、ライティングのスコアアップは確実に近づきます。

FAQ:IELTSライティング対策 添削サービスの選び方(独学との違い)

IELTSライティングの添削サービスは独学とどう違いますか?

独学はコストを抑えて量をこなせますが、客観的評価が得にくく改善に時間がかかりがちです。添削サービスは公式採点基準(Task Response / Coherence & Cohesion / Lexical Resource / Grammar Range & Accuracy)に沿った指摘で、短期間で弱点と改善手順を明確化できます。

どんな基準で添削サービスを選べばいいですか?

- 講師の経歴(試験官経験、CELTA・TESOLなどの資格)

- フィードバックの具体性(理由と修正例があるか)

- 価格とプラン(回数制・月額・無制限)

- 返却スピード(24時間/48時間など)

- 学習サポート(課題、モデル解答、学習計画)

添削は何回受ければ効果がありますか?

目安として、同じテーマ・弱点に対して3〜5回の反復で明確な改善が出やすいです。目標バンドにより、10〜20本のエッセイをPDCAで回すと安定度が増します。

短期間でどれくらいスコアは上がりますか?

個人差はありますが、的確な添削+課題ドリルで4〜8週間で0.5〜1.0バンドの改善が現れるケースが一般的です。現状の弱点と学習時間の確保量が鍵です。

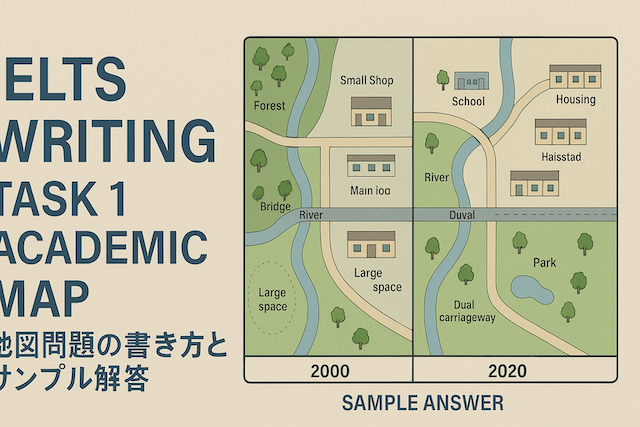

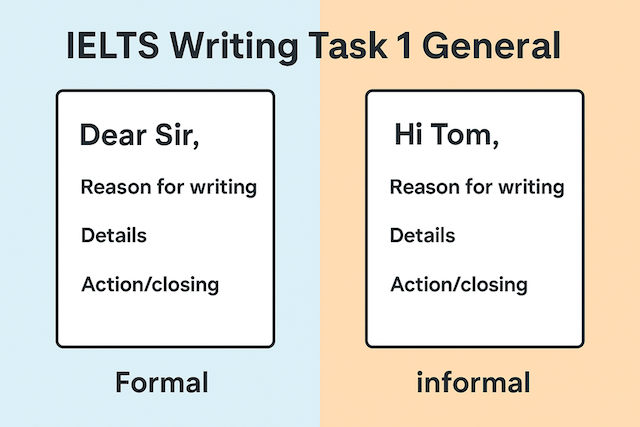

Task 1 と Task 2、どちらを優先すべき?

Task 2は配点が高いため、まずはTask 2の構成・論理性・時間配分を優先して安定化し、その後Task 1(Academicの図表/Generalの手紙)を詰めるのが効率的です。

時間配分はどう練習する?

- Task 2:構想5分 → 本文30分 → 見直し5分

- Task 1:構想3分 → 本文15分 → 見直し2分

添削時も同じ制限時間で書き、実戦のリズムを体に覚えさせましょう。

ChatGPTなどAIの添削は使うべき?

日々の自己添削やアイデア出しに有効です。誤指摘や基準解釈の甘さが残る可能性があるため、AIで下書きを改善 → 人間講師で最終精度を上げる併用が最も効果的です。

AIに添削させるときのプロンプト例は?

「IELTS Writing Task 2の公式採点基準に沿って、各観点の強み/弱みと具体的修正例、改善後のモデル文を短く提示して」と明示し、語数・トーン・トピックの条件も添えます。

良いフィードバックの特徴は?

- 減点理由が採点観点に紐づいている

- 「なぜダメか」の説明と「どう直すか」の具体例がある

- 次回の課題(語彙・文法・構成)の指示が明確

返却スピードは早いほど良い?

集中学習期は24〜48時間返却が理想。ただし速さだけで選ばず、質と再現性(毎回の指摘の一貫性)を優先しましょう。

価格の相場は?

1本あたりの相場はおよそ1,500〜6,000円程度。大量提出なら回数パックや月額プランが割安です。モデル解答や音声フィードバック付きは高めになります。

オンラインと対面、どちらが良い?

継続性と提出頻度を確保しやすい点でオンラインが有利です。対面での即時口頭フィードバックは理解が深まりやすいので、苦手分野の集中補強に向きます。

パラフレーズやテンプレはどの程度使っていい?

出題文の言い換えは必須ですが、機械的なテンプレ多用は得点が頭打ちになりやすいです。論旨に合った自然な言い換えと多様な構文を意識しましょう。

提出形式や語数はどうすべき?

基本はWord/Google Docs/テキストでOK。Task 1は約150語、Task 2は約250語を下回らないことが重要(大幅超過も構成崩れや時間不足の原因)。

盗作・AI依存は減点対象になりますか?

丸写しや不自然なAI生成文はリスクがあります。自分の言葉で論を展開し、添削は「改善の道具」として活用してください。

家庭学習では何を毎日やるべき?

- 15分のアイデア出し(理由・例・反論)

- 構成テンプレの運用練習(導入/主張/根拠/結論)

- 弱点ドリル(主語動詞一致、冠詞、前置詞、コロケーション)

- 週2〜3本の本番想定エッセイ作成→添削提出

バンド7以上を狙うコツは?

論理の一貫性(アイデアの展開と段落間の接続)、自然なコロケーション、多様な複文構造、そして一貫したトーン。難語の多用よりも「自然で適切」な語彙選択を優先します。

模試や本番前にやることは?

- 頻出トピックでの40分実戦演習×数回

- 直近の添削指摘のチェックリスト化

- 言い換え表現・接続表現の最終確認

- 時間切れ対策(結論だけ先に書く練習など)

学習計画はどう立てれば良い?

4〜8週間スパンで、週次の目標(提出本数・弱点テーマ)を設定。毎週の添削結果をもとに次週のドリルを調整し、改善の手応えを数値(語数、誤り種類、時間内完了率)で追跡します。