目次

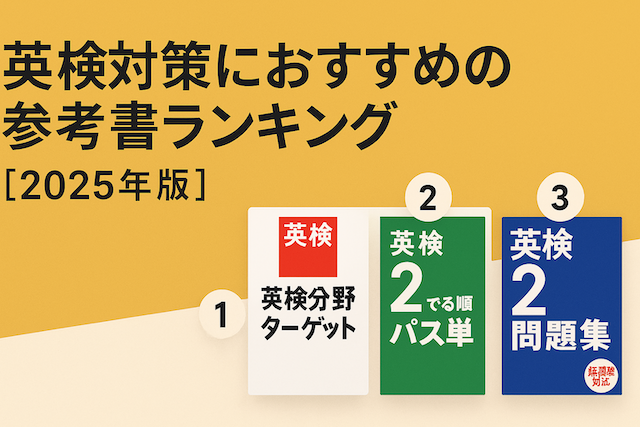

- 英検対策におすすめの参考書ランキング【2025年版】

- はじめに

- 英検対策参考書を選ぶポイント

- 英検対策におすすめの参考書ランキング【総合】

- 級別おすすめ参考書まとめ

- 効率的な英検学習の進め方

- まとめ

- よくある質問(FAQs)

- 英検の参考書は何冊必要?

- 過去問は何年度分を解けばいい?

- 単語帳は「でる順パス単」と「文で覚える単熟語」どちらが良い?

- 参考書は級ごとに買い直すべき?

- 独学でも合格できますか?

- リスニング対策に最適な参考書・使い方は?

- ライティングは参考書だけで伸びる?

- スピーキング(二次試験)のおすすめ教材と練習法は?

- 短期間(2〜4週間)で仕上げるなら何を優先?

- 忙しくて勉強時間が取れない社会人向けの使い方は?

- 中学生・高校生におすすめの組み合わせは?

- 準1級・1級の語彙対策で挫折しないコツは?

- 古い版の過去問でも使えますか?

- 参考書は電子書籍でも大丈夫?

- 1日の学習スケジュール例を教えて

- 直前1週間は何をすべき?

- 受験級が決められないときの判断基準は?

- 参考書の「良し悪し」はどう見分ける?

- 子供が飽きやすい場合の工夫は?

- 落ちたときのやり直し方は?

英検対策におすすめの参考書ランキング【2025年版】

はじめに

英検は、日本で最も受験者の多い英語検定のひとつ。高校・大学入試や就職、海外留学でも活用できる資格として年々注目が高まっています。

しかし、級ごとに求められるスキルや出題傾向が異なるため、「どの参考書を使えばいいの?」と迷う人も多いのではないでしょうか。

この記事では、2025年最新版の英検対策におすすめの参考書ランキングを紹介します。

級別・目的別に「最短で合格を狙える教材」を厳選し、英語初心者から上級者まで使える一冊を見つけられるようにしました。

英検対策参考書を選ぶポイント

参考書選びで失敗しないために、まずは3つの基準を押さえましょう。

1. 自分のレベルに合った教材を選ぶ

級が上がるにつれて、必要な単語・文法・スピーキング力が大きく変わります。たとえば、英検3級は中学卒業レベルですが、準1級は大学中級レベル。

自分の英語力に合わない教材を選ぶと、理解が追いつかずモチベーションが下がってしまいます。

2. 実際の試験形式に慣れられるか

過去問や模擬試験形式を収録している教材は、時間配分や出題傾向の把握に最適です。

特に英検はライティングやスピーキングなど、形式に慣れることが合格の鍵になります。

3. オンライン・音声対応か

最近の英検教材は、スマホアプリや音声ダウンロード対応が増えています。

リスニングやスピーキングの練習効率を上げたい人は、音声付き教材を選ぶのがおすすめです。

英検対策におすすめの参考書ランキング【総合】

第1位:英検〇級 過去6回全問題集(旺文社)

最も信頼できる定番シリーズ。

実際の出題傾向を正確に把握できるうえ、リスニングCDやスクリプトも完備。

模試感覚で本番対策ができ、解説の丁寧さでも他社を圧倒しています。

おすすめポイント

-

公式に最も近い形式で練習できる

-

最新年度の傾向を反映

-

音声・解答解説ともに充実

おすすめ対象者:すべての級の受験者

第2位:英検〇級 でる順パス単(旺文社)

単語学習の定番といえば「でる順パス単」。

出題頻度に基づいた語彙リストで、最短で必要単語を習得できます。

アプリ対応で、スキマ時間に学習できるのも魅力。

おすすめポイント

-

頻出単語を効率よく暗記できる

-

音声アプリで通勤・通学中にも学習可

-

各級ごとに最適な難易度設定

おすすめ対象者:語彙を強化したい全受験者

第3位:英検〇級 完全制覇(ジャパンタイムズ出版)

全パートの攻略法と練習問題をバランス良く収録した総合教材。

特にライティングとスピーキングの実戦練習に強く、独学にも最適です。

おすすめポイント

-

問題解説が詳しく、初心者でも理解しやすい

-

解答例付きライティング練習が豊富

-

スピーキング想定問題も収録

おすすめ対象者:独学で合格を目指す人

第4位:英検〇級 文で覚える単熟語(旺文社)

単語帳が苦手な人におすすめの一冊。

例文の中で自然に単熟語を覚えられる構成になっており、リーディング力も同時にアップします。

おすすめポイント

-

文脈で語彙を覚えられる

-

リスニング・スピーキングにも応用可

-

CD音声付き

おすすめ対象者:英語の文脈理解を強化したい人

第5位:英検〇級 二次試験・面接完全予想問題(旺文社)

スピーキング試験対策の決定版。

模擬面接の流れを完全再現しており、解答例やコツも丁寧に解説されています。

初めて英検面接を受ける人には必須の一冊です。

おすすめポイント

-

実際の面接形式を完全再現

-

模範回答・採点基準の理解に最適

-

CD・音声DL対応

おすすめ対象者:英検3級~1級のスピーキング対策をしたい人

級別おすすめ参考書まとめ

| 級 | 初心者向け | 総合対策 | 語彙強化 | 面接対策 |

|---|---|---|---|---|

| 5級 | はじめての英検5級総合対策 | 旺文社過去問題集5級 | でる順パス単5級 | 面接なし |

| 4級 | 1冊で合格!英検4級 | 過去6回全問題集4級 | パス単4級 | 面接なし |

| 3級 | 英検3級完全制覇 | 過去問題集3級 | 文で覚える単熟語3級 | 二次試験完全予想問題3級 |

| 準2級 | 英検準2級集中ゼミ | 過去6回全問題集準2級 | パス単準2級 | 面接対策本準2級 |

| 2級 | 英検2級総合対策教本 | 過去6回全問題集2級 | 文で覚える単熟語2級 | 面接完全予想問題2級 |

| 準1級 | 英検準1級大特訓 | 過去6回全問題集準1級 | パス単準1級 | 面接完全予想問題準1級 |

| 1級 | 英検1級合格マップ | 過去6回全問題集1級 | 文で覚える単熟語1級 | 面接完全予想問題1級 |

効率的な英検学習の進め方

Step 1:過去問で実力を測る

まずは過去問にチャレンジし、自分の弱点を把握します。

苦手分野(リスニング・ライティングなど)を明確にすることで、効率的な学習が可能になります。

Step 2:単語帳で基礎を固める

英検は語彙力が合否を大きく左右します。

1日30〜50語のペースで、パス単などを繰り返し復習しましょう。

Step 3:模試とスピーキング練習を繰り返す

過去問や予想問題で実戦慣れし、オンライン英会話などでスピーキングを鍛えるのがおすすめです。

試験1〜2週間前には時間を測って模試を行い、本番感覚を養いましょう。

まとめ

2025年の英検対策では、**「過去問+単語帳+面接練習」**の3本柱が最短合格のカギです。

今回紹介した教材はいずれも長年の受験者から高い評価を受けており、目的別に使い分けることで効率的にスコアアップできます。

自分に合った一冊を見つけて、合格に向けた最短ルートを進みましょう。

よくある質問(FAQs)

英検の参考書は何冊必要?

基本は「過去問+単語帳+総合対策(または面接対策)」の最大3冊でOKです。時間や予算に余裕がない場合は、まず過去問と単語帳の2冊に絞り、弱点が明確になってから補強用を追加しましょう。

過去問は何年度分を解けばいい?

最低でも3回分、可能なら6回分が目安です。1周目は実力把握、2周目は復習と時間配分の最適化、3周目は本番想定の通し演習に使います。

単語帳は「でる順パス単」と「文で覚える単熟語」どちらが良い?

暗記スピード重視なら「でる順パス単」、文脈理解と定着重視なら「文で覚える単熟語」。時間が限られる人はパス単、長期学習や読解力も伸ばしたい人は文で覚えるを選ぶと良いです。

参考書は級ごとに買い直すべき?

語彙と出題形式が級ごとに異なるため、基本は各級専用の参考書を用意しましょう。特に語彙は流用が効きにくいので、受験級の単語帳は必須です。

独学でも合格できますか?

可能です。

独学の基本セットは「過去問(6回分)」「単語帳」「総合対策(またはライティング・面接特化)」の3点。週次で目標スコアと演習回数を決め、復習で「誤答ノート」を作ると合格率が上がります。

リスニング対策に最適な参考書・使い方は?

過去問の音源を「通し→精聴→シャドーイング」の順で回すのが最短です。音声アプリ対応の単語帳で発音・アクセントも同時に鍛えると効率が上がります。

ライティングは参考書だけで伸びる?

伸びますが、自己採点の基準を持つことが重要です。模範解答と採点基準が載っている本を使い、型(導入・理由2つ・結論)+接続語+語数管理をテンプレ化しましょう。書いたら音読し、文法・スペルをチェックします。

スピーキング(二次試験)のおすすめ教材と練習法は?

面接完全予想問題集で「質問パターン→模範解答→音読暗唱→録音チェック」をループします。

1日10分でも録音して自己フィードバックするのが効果的です。

短期間(2〜4週間)で仕上げるなら何を優先?

優先順位は「過去問→単語→ライティング型→リスニング精聴」。

毎日:過去問1セットの半分+単語300語の復習+英作文1本+音源20分、が短期集中の目安です。

忙しくて勉強時間が取れない社会人向けの使い方は?

平日は「単語アプリ+リスニング音源」中心、休日に「過去問通し演習」を配置します。移動時間はシャドーイング、就寝前10分で単語の間違い直しを固定化しましょう。

中学生・高校生におすすめの組み合わせは?

中学生(5級〜3級):学校教科書の文法復習+過去問+単語帳(音声つき)

高校生(準2級〜2級):過去問6回分+パス単+ライティング・面接特化本。定期テスト前は読解・文法の弱点を学校教材で補強します。

準1級・1級の語彙対策で挫折しないコツは?

「意味→例文→言い換え→派生語」の4点セットで覚えると定着します。1周を最速で回し、2周目以降は間違いだけを“逆パス単”(弱点単語だけの自作リスト)で潰します。

古い版の過去問でも使えますか?

基礎力養成には使えますが、直近傾向と配点確認のために最新年度版を1冊は用意してください。最新の形式・トピックに慣れることが合否を分けます。

参考書は電子書籍でも大丈夫?

単語・解説の閲覧は便利ですが、マーク演習や書き込み復習は紙が有利です。電子派はPDF印刷やノートアプリで「誤答のスクショ整理」を取り入れると効果が上がります。

1日の学習スケジュール例を教えて

(平日60分)単語20分→リスニング20分→過去問1パート20分。

(休日120分)過去問通し60分→復習40分→英作文/面接練20分。

復習は「当日:短、翌日:中、1週後:長」の間隔で行います。

直前1週間は何をすべき?

過去問の弱点パートだけを高速周回。語彙は間違いリストのみ、英作文はテンプレの精度を上げ、リスニングは毎日20分の通し+シャドーイングで耳を保ちます。

受験級が決められないときの判断基準は?

過去問を時間通りに解いて、合格点−5%以内なら挑戦、−10〜15%なら据え置きが目安です。学校・入試要件や受験日程(同日受験可否)も加味して決めましょう。

参考書の「良し悪し」はどう見分ける?

チェック観点は「最新傾向反映」「誤答が残らない解説」「音声・アプリ連携」「採点基準の明示」「模範解答の質」。店頭ならリーディング解説と英作文サンプルを確認しましょう。

子供が飽きやすい場合の工夫は?

1セット10〜15分のミニ学習×3回に分割し、音声・アプリ・カードを混ぜます。達成スタンプや“1日ミッション”方式で継続率が上がります。

落ちたときのやり直し方は?

試験翌週までに「誤答の原因分類(語彙/文法/設問処理/時間配分)」を実施。次回までの学習計画を4週間ブロックで作り、「過去問3回分→弱点補強→通し模試」で再挑戦しましょう。