目次

- TOEICリーディング Part 7 攻略法(長文読解)

- はじめに

- Part 7の概要

- 攻略のポイント

- よく出る問題タイプ

- 効率的な学習方法

- まとめ

- FAQ:TOEICリーディング Part 7 攻略法(長文読解)

- TOEIC Part 7はどんな問題が出ますか?

- 時間配分の目安はどれくらい?

- 最初に本文と設問、どちらから読むべき?

- 全部理解できなくても大丈夫?

- 推測問題が苦手です。コツは?

- 言い換え(パラフレーズ)対策は?

- 代名詞参照(it/they/this等)への対処法は?

- ダブル・トリプルで混乱します。読み方は?

- 解く順番はどうする?

- わからない問題はどの時点で捨てる?

- 速読はどう鍛える?

- 語彙はどれくらい必要?

- メモは取るべき?

- 公式問題集の活用法は?

- 長い選択肢に惑わされます

- 図表やリンクがある場合の見方は?

- 英語力が足りず読むのが遅いです

- 本番直前の最終チェックは?

- 復習時、どこまでやれば十分?

- おすすめの練習セットの回し方は?

TOEICリーディング Part 7 攻略法(長文読解)

はじめに

TOEICリーディング Part 7は、テストの最後に登場する最大の山場です。全リーディングの半分以上を占める54問がここで出題され、しかも文章量が多く、受験者が最も時間不足に悩みやすいセクションでもあります。

出題される文章は、Eメール、広告、記事、ウェブ上のチャットや通知など、実際のビジネスシーンに即したものばかりです。つまり、Part 7を攻略することは単なる試験対策にとどまらず、実社会で役立つ読解力を鍛えることにも直結します。

多くの学習者が「全部をしっかり読まなければ」と考えてしまい、結果として時間切れになるケースが少なくありません。しかしTOEIC Part 7では、設問に必要な情報を効率よく探し出す力が何より重要です。

この記事では、Part 7の出題形式を整理しながら、限られた時間で正確に得点するための戦略をわかりやすく解説していきます。これを読めば、長文読解に対する苦手意識をなくし、安定して高得点を狙える読解力を身につけられるはずです。

Part 7の概要

TOEICリーディング Part 7は、試験全体の中でも最も多くの問題数を占める長文読解セクションです。文章量が多く、形式もバリエーション豊かであるため、効率的な読解力と時間管理が合格のカギとなります。

-

出題数:54問(リーディング全100問中)

-

形式:シングルパッセージ、ダブルパッセージ、トリプルパッセージ

-

文章の種類:Eメール、ビジネス文書、広告、記事、案内、チャットなど

出題形式の内訳

-

シングルパッセージ

1つの文章を読み、設問に答える形式。短めの広告や案内から、やや長めの記事まで幅広い。最初に登場するため比較的取り組みやすい。 -

ダブルパッセージ

2つの関連する文章を読み比べて答える形式。メールと返信、告知と申込書など、2つを関連づけて情報を整理する力が求められる。 -

トリプルパッセージ

3つの関連する文章を総合的に読み解く形式。広告・注文書・チャット、あるいは記事・コメント・社内連絡など、複数の視点を行き来しながら解答するため難易度が高い。時間配分が非常に重要。

問題の特徴

-

事実確認問題:「誰が・いつ・どこで・何をしたか」を問う基礎的な内容。

-

推測問題:行間を読んで「なぜ」「どうしてそう判断できるか」を答える。

-

語彙・言い換え問題:本文中の表現を別の言葉に置き換えた設問。

-

参照問題:「it」「they」など代名詞が指す内容を特定する。

-

統合問題:複数の文書をまたいで情報を照合する。

攻略のポイント

1. 設問を先に読む

本文を最初から丁寧に読むと時間が足りなくなります。まず設問を確認し、「何を探すべきか」を明確にしてから本文に取り組みましょう。固有名詞や数字、日付などの手がかりを意識すると効率的です。

2. 本文をすべて理解しようとしない

TOEIC Part 7は、細部の完璧な理解よりも「必要な情報を見つける力」が重視されます。知らない単語があっても無視し、全体の流れや文脈から推測しましょう。

3. キーワードを拾う読み方

設問や選択肢にあるキーワードを探す意識で本文を読めば、短時間で答えにたどり着けます。特に日付・数値・人名・場所は検索の目印になりやすいです。

4. パッセージ間の関係を整理する

ダブル・トリプルパッセージでは、複数の文章を関連づけて読む必要があります。

「誰が・いつ・どこで・何をしたのか」をメモすると、情報をつなぎ合わせやすくなります。

5. 時間配分を意識する

Part 7は設問数が多く、最後まで解き切れない受験者も多いセクションです。

-

シングルパッセージ:1問1分弱

-

ダブルパッセージ:1セット5分程度

-

トリプルパッセージ:1セット7〜8分程度

後半に難しい問題が集中するため、前半で時間を使いすぎないよう注意しましょう。

よく出る問題タイプ

1. 事実確認問題(Who / What / When / Where)

最も基本的な設問形式で、本文中の情報をそのまま探し出すタイプです。

例:「会議はいつ開催されますか?」「誰がメールを送信しましたか?」

対策:固有名詞・日付・時間・地名を意識し、本文から該当箇所を素早く見つける。

2. 推測問題(Why / What does XXX imply?)

本文に直接書かれていない内容を、文脈から推測する問題です。

例:「この広告から何が分かりますか?」「筆者の意図は何ですか?」

対策:接続詞や因果関係を示す表現(because, therefore, however など)に注目し、行間を読む習慣をつける。

3. 語彙・言い換え問題(Vocabulary / Paraphrase)

本文の一部の語句を別の表現に言い換えた設問。語彙力と文脈理解が試されます。

例:「The word promptly in line 25 is closest in meaning to:」

対策:TOEIC頻出語彙(ビジネス関連中心)を重点的に学習し、同義語・言い換え表現に慣れる。

4. 参照問題(Reference)

代名詞や指示語(this, they, it, those など)が何を指しているかを問う問題。

例:「The word they in paragraph 2 refers to:」

対策:代名詞の直前・直後の名詞を確認し、論理的につながるものを特定する。

5. 統合問題(Integration across texts)

ダブル・トリプルパッセージに多く出題され、複数の文書から情報を照合して答える形式。

例:「誰が商品を注文しましたか?(→広告+注文書の照合)」

対策:1つの文章だけで完結しないため、複数の文書を行き来する読み方に慣れる。特にトリプルでは図や表もあわせて確認する。

効率的な学習方法

1. 公式問題集で徹底演習

Part 7は形式に慣れることが最大の近道です。TOEIC公式問題集を使って、時間を計りながら本番に近い形で演習しましょう。特に「解いた後の復習」で、どこで時間を使いすぎたか、どのタイプの設問でミスが多いかを確認することが重要です。

2. 速読力を鍛える

長文に慣れるため、日常的に英字新聞やビジネス記事を読む習慣をつけましょう。

ポイントは「すべてを理解するのではなく、要点をつかむ」こと。見出しや最初の1文で概要をつかむ練習をすると、Part 7でも効率的に読めるようになります。

3. 情報整理の習慣をつける

特にダブル・トリプルパッセージでは、文章ごとの役割や登場人物を整理する力が必要です。

「誰が・いつ・どこで・何をしたか」をメモするだけでも、解答スピードが大幅に上がります。

4. 語彙力を強化する

Part 7ではビジネス関連の語彙が頻出します。

例:広告(promotion, discount, launch)、会議(agenda, participant, venue)、人事(recruit, vacancy, applicant)など。

TOEIC頻出単語をテーマごとにまとめて覚えると、言い換え問題や推測問題にも強くなります。

5. 時間配分を意識した学習

練習の段階から1問1分を目安に解く習慣をつけましょう。本番で時間をオーバーする癖を減らすことができます。

まとめ

TOEICリーディング Part 7は、リーディング全体の半分以上を占める最重要セクションです。文章量が多く、設問形式も多彩なため、時間切れや読み疲れで失点してしまう受験者が少なくありません。

攻略のポイントは次の通りです:

-

設問を先に読み、答えを探す意識で本文に取り組む

-

本文をすべて理解しようとせず、要点をつかむ

-

キーワード(人名・日付・数値など)を手がかりに素早く検索する

-

ダブル・トリプルでは「誰が・何を・いつ・どこで」を整理する

-

時間配分を徹底し、最後まで解き切る

さらに、普段から公式問題集で演習を重ね、速読力と語彙力を強化することで、安定した得点力を養うことができます。

Part 7を制することは、TOEICリーディングを制することにつながります。効率的な戦略と日々のトレーニングで、長文読解を得点源に変えていきましょう。

FAQ:TOEICリーディング Part 7 攻略法(長文読解)

TOEIC Part 7はどんな問題が出ますか?

ビジネス関連の長文(Eメール、広告、記事、告知、チャット等)を読み、事実確認・推測・言い換え・参照・複数文書統合などの設問に答えます。シングル/ダブル/トリプルパッセージで構成されます。

時間配分の目安はどれくらい?

全体で約54問。

目安は「1問1分弱」。セット感覚では、シングル:約3〜4分、ダブル:約5分、トリプル:約7〜8分を想定し、後半(トリプル)に時間を残します。

最初に本文と設問、どちらから読むべき?

原則「設問先読み」。固有名詞・日付・数値・動詞を手掛かりにして本文を検索し、必要な箇所を集中的に読みます。

全部理解できなくても大丈夫?

大丈夫です。Part 7は要点把握が重要。わからない単語に固執せず、文脈・接続表現から意味を推測しましょう。

推測問題が苦手です。コツは?

because, therefore, however, although などの論理シグナルに注目。前後の因果・対比関係をたどり、筆者の意図や示唆(imply)を推理します。

言い換え(パラフレーズ)対策は?

頻出ビジネス語彙をテーマ別に暗記し、同義語をセットで覚えること。設問語と本文語の意味距離が近いかを文脈で検証します。

代名詞参照(it/they/this等)への対処法は?

直前の名詞句を第一候補に、数(単複)・意味の一致を確認。代名詞直後の再説明(同格・関係詞)も手掛かりになります。

ダブル・トリプルで混乱します。読み方は?

「誰が・いつ・どこで・何を」のフレームで各文書の役割を整理。質問ごとに必要な情報源(どの文書か)を先に特定して往復します。

解く順番はどうする?

得点最大化が目的。シングル→ダブル→トリプルの順が一般的ですが、苦手セットを後回しにするのも有効。見た瞬間に重そうならマーキングして飛ばす判断を。

わからない問題はどの時点で捨てる?

60〜75秒で手掛かりが見つからなければ一旦保留。最後の5分で戻る運用を徹底し、塗り残しゼロを優先します。

速読はどう鍛える?

毎日5〜10分でヘッドライン→導入段落→結論の順に要旨把握練習。音読・サイトラ(意味のまとまりで区切って読む)も有効です。

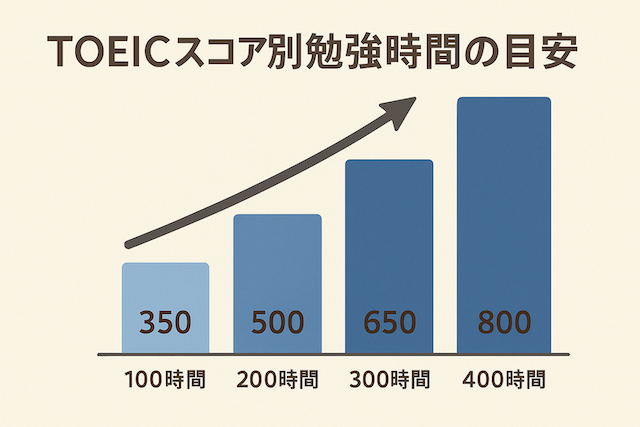

語彙はどれくらい必要?

目標スコアに応じて段階的に強化。特に広告・人事・会議・顧客対応・出荷/請求のコア領域を優先し、言い換え対を同時に覚えます。

メモは取るべき?

長文全体の要旨メモは不要。ダブル・トリプルでは人物・日時・依頼/対応など最小限のキーワードだけをメモし、検索の道標にします。

公式問題集の活用法は?

本番時間で解く→ミス分析(設問タイプ・根拠位置・時間超過の原因)→パッセージ単位でリード&要旨の再言語化→翌日に同セットで再挑戦、のPDCAを回します。

長い選択肢に惑わされます

「本文と一致するコア情報が1つでも欠落/過剰でないか」を検証。言い換えの部分的一致に注意し、根拠の文を1つ決めてから選択します。

図表やリンクがある場合の見方は?

キャプション・列見出し・単位を先に確認し、設問キーワードと照合。本文より先に図表で答えが確定することも多いです。

英語力が足りず読むのが遅いです

語彙×構文の基礎固めを平行実施。

①高頻度語彙の反復、②関係詞・分詞・前置修飾の即時把握、③句読点と接続語で段落の論理骨格を掴む練習をルーティン化します。

本番直前の最終チェックは?

- 設問先読み→根拠探索の型を声に出して確認

- 時間配分(保留ルール・戻り時間)を紙に書いて固定

- 頻出パラフレーズ表現を10分で総復習

復習時、どこまでやれば十分?

各誤答で「設問タイプ」「根拠の文」「選択肢の誤りポイント」を1行で記録。3回以上同じパターンで落とす問題類型(推測・参照・統合等)を重点再訓練します。

おすすめの練習セットの回し方は?

平日:1セット(20〜25分)×根拠確認(20分)。

週末:フルPart7模試(55分)→敗因分析(30分)。反復は同一素材を3周、間隔を空けて定着させます。