目次

- IELTSライティング Task 2 教育トピック攻略(サンプル解答付き)

- はじめに

- 教育トピックの典型的な出題例

- 攻略ポイント

- サンプル問題と模範解答

- まとめ

- FAQ:Task 2 教育トピック攻略(サンプル解答付き)

- IELTS Task 2(教育トピック)で狙うべき語数と時間配分は?

- 構成テンプレートは何を使えばいい?

- 教育トピックで使える汎用フレーズは?

- アイデア出し(ブレスト)はどう進める?

- 「教育の目的:社会貢献 vs 個人の野心」をどう両立させる?

- 例は個人経験でも良い?データが必要?

- よくある減点要因は?

- パラフレーズはどう書く?

- 教育×テクノロジー(AI/オンライン学習)の論証ポイントは?

- 語彙の幅を増やすコツは?

- Coherence & Cohesionを上げる接続語は?

- 意見エッセイで「部分的同意」は安全?

- 語法・文法で注意すべき頻出ミスは?

- どの程度「強い主張」をしても良い?

- 結論は何を書けばいい?長さは?

- 見直しのチェックリストは?

- サンプルの語彙や表現を丸暗記しても大丈夫?

- バンド8を目指すための練習法は?

IELTSライティング Task 2 教育トピック攻略(サンプル解答付き)

はじめに

IELTSライティング Task 2では、教育(Education)は最も頻繁に出題されるテーマのひとつです。学校教育の目的、大学の役割、テクノロジーと学習の関係、教育の公平性など、幅広い角度から問題が出題されます。教育は社会全体に関わる普遍的なテーマであるため、受験者にとって意見を展開しやすい一方で、説得力のある論理展開や具体的な例が求められます。

本記事では、教育トピックで問われやすい代表的な問題タイプを紹介し、効果的な解答戦略を解説します。また、実際のサンプル問題と模範解答も提示し、どのように文章を構成すれば高得点につながるのかを具体的に示していきます。

教育トピックの典型的な出題例

IELTSライティング Task 2の教育トピックは、受験者に幅広い視点から意見を問う形で出題されます。以下はよく見られるパターンです。

-

教育の目的に関する議論

-

大学はアカデミックな知識を重視すべきか、それとも就職に直結するスキルを教えるべきか?

-

教育は社会に役立つ人材を育てるためか、それとも個人の夢を実現させるためか?

-

-

教育の公平性・アクセス

-

教育は政府によって無料で提供されるべきか?

-

都市と地方、裕福な家庭と貧しい家庭の格差をどう解消するべきか?

-

-

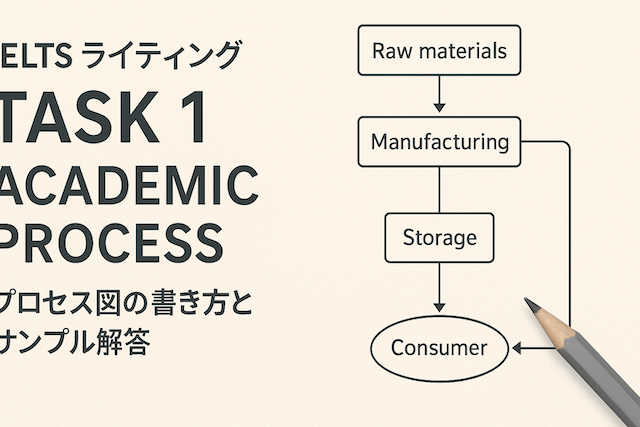

テクノロジーと教育

-

インターネットやAIの活用は、従来の教育を補強するのか、それとも置き換えるのか?

-

オンライン学習と対面授業、どちらが効果的か?

-

-

教師と学校の役割

-

教師の役割は将来減少し、テクノロジーが取って代わるのか?

-

学校教育は学業だけでなく人格形成にも責任を持つべきか?

-

-

国際教育・留学

-

学生は国内の教育機関で学ぶ方が良いか、それとも海外留学を奨励すべきか?

-

グローバル人材育成のために教育制度はどう変わるべきか?

-

このように教育テーマは「社会全体への影響」と「個人のキャリア・幸福」の両面を含むことが多く、バランスの取れた論理展開が重要になります。

攻略ポイント

1. イントロダクションの書き方

-

問題文をそのまま繰り返さず、パラフレーズ(言い換え) することが大切。

-

自分の立場(賛成・反対・部分的同意)をはっきりと提示する。

2. 論理展開の軸を意識する

教育トピックは抽象的になりやすいため、以下のような軸で整理すると書きやすい。

-

社会的観点:教育が社会や経済にどう貢献するか

-

個人的観点:教育が個人のキャリアや幸福にどう影響するか

-

公平性の観点:すべての人に平等に機会を与えるべきか

3. ボディパラグラフの工夫

-

各パラグラフは1つの主張+理由+具体例でまとめる。

-

例はできるだけ具体的にする(例:フィンランドの教育制度、オンライン学習の普及)。

-

個人経験ではなく、一般化できる事例の方がIELTSでは評価されやすい。

4. 結論のまとめ方

-

自分の立場を再確認し、簡潔にまとめる。

-

教育トピックでは「バランスを取る結論」が高得点につながりやすい。

5. 語彙と表現

-

教育に関連するアカデミックな語彙を活用する(例:curriculum, lifelong learning, equal opportunities, vocational training)。

-

曖昧な表現を避け、明確で論理的な文章を心がける。

サンプル問題と模範解答

問題例

Some people believe that the purpose of education should be to help individuals become useful members of society. Others say that education should help them achieve personal ambitions. Discuss both views and give your own opinion.

模範解答(Band 8想定・約280語)

Introduction

It is often argued that the aim of education is to produce responsible citizens who can contribute to society, while others contend that it should primarily assist individuals in fulfilling their personal goals. This essay will discuss both perspectives before presenting my own view.

Body 1: 社会貢献重視の立場

On the one hand, education plays a vital role in preparing students to participate effectively in society. For example, schools and universities teach not only academic subjects but also social values such as teamwork, responsibility, and respect. These skills are crucial for maintaining social harmony and driving economic progress. Without such preparation, individuals might pursue selfish ambitions that do not benefit the community as a whole.

Body 2: 個人の目標重視の立場

On the other hand, it is undeniable that education should also empower individuals to achieve personal aspirations. Many students pursue higher education with the aim of developing a career in their chosen field, which in turn enhances their quality of life. Furthermore, when individuals are encouraged to follow their personal goals, they are more motivated and likely to succeed, which can ultimately lead to innovation and progress that benefits society indirectly.

Conclusion

In conclusion, while education should certainly prepare people to become responsible members of society, it must also enable them to achieve personal ambitions. In my opinion, the most effective educational systems strike a balance between these two objectives, ensuring that both the individual and society prosper together.

まとめ

教育はIELTSライティング Task 2で頻出するテーマであり、出題形式も多岐にわたります。学校や大学の役割、社会的意義、個人のキャリア形成、テクノロジーとの関わりなど、さまざまな観点から問われるため、幅広い視点で意見を展開できる準備が必要です。

高得点を狙うためのポイントは以下の通りです。

-

パラフレーズで始めるイントロ

-

社会・個人・公平性の観点から整理した論理展開

-

具体例を交えた説得力のあるボディパラグラフ

-

明確かつバランスの取れた結論

教育トピックは抽象的になりやすいですが、具体例と明確な立場を組み合わせることで、一貫性のあるエッセイを作成できます。練習を通して「型」を身につければ、どの教育テーマが出題されても柔軟に対応できるようになるでしょう。

FAQ:Task 2 教育トピック攻略(サンプル解答付き)

IELTS Task 2(教育トピック)で狙うべき語数と時間配分は?

推奨語数は270–310語。

時間配分の目安は、設問分析5分 → 計画5分 → 執筆25分 → 見直し5分です。

構成テンプレートは何を使えばいい?

基本は4段落:Introduction(立場/パラフレーズ)→ Body1(主張A+理由+例)→ Body2(主張B+理由+例)→ Conclusion(要約+立場の再確認)。

“Discuss both views”なら各ボディで一方ずつ扱い、最後に自分の見解を示します。

教育トピックで使える汎用フレーズは?

- formal education / vocational training / curriculum reform / equal access

- lifelong learning / digital literacy / student engagement / learning outcomes

- 因果:This leads to… / As a result… / Consequently…

- 譲歩:While it is true that… / Admittedly…

- 強調:It is essential/imperative/arguable that…

アイデア出し(ブレスト)はどう進める?

SPIフレームを使います:

Society(社会)— 経済成長・不平等・社会的資本

Personal(個人)— キャリア・動機づけ・幸福度

Institution(制度)— カリキュラム・教師・評価・テクノロジー

「教育の目的:社会貢献 vs 個人の野心」をどう両立させる?

各立場の最強の主張を提示 → 限界を指摘 → 両立案(balance/dual-track approach)で結論に橋渡し。結論で「条件付き支持」を明確にします。

例は個人経験でも良い?データが必要?

個人体験は過度に依存せず、一般化可能な例(国・制度・職業訓練・オンライン学習の傾向など)を用いるのが安全。統計値は出典不要ですが、大雑把な数字の乱用は避け、for instance, many universities have introduced…のように傾向表現で十分です。

よくある減点要因は?

- 質問に未回答(設問タイプ誤認、意見未提示)

- 論点の重複(Body1とBody2が同じ)

- 抽象論のみ(例や因果の不足)

- 過度な主張の飛躍(因果が弱いのに断定)

- 語法・コロケーションの不自然さ(high education → higher education など)

パラフレーズはどう書く?

語彙置換+構文変換の両方を使います。

原文:the purpose of education is to produce useful members of society

例:education should primarily cultivate citizens who can make constructive social contributions

教育×テクノロジー(AI/オンライン学習)の論証ポイントは?

- メリット:アクセス拡大、個別最適化、コスト効率、学習分析

- 懸念:格差拡大(デジタル・ディバイド)、プライバシー、学習の受動化

- 条件付き提案:ハイブリッド授業、教師の役割再定義、基礎学力の対面確保

語彙の幅を増やすコツは?

同義語の機能差を意識:education(広義)/schooling(制度的教育)/tuition(授業料)/pedagogy(教授法)。

名詞化(implementation, provision)とコロケーション(bridge the attainment gap)を併用。

Coherence & Cohesionを上げる接続語は?

- 追加:moreover, in addition

- 対比:however, by contrast

- 因果:therefore, hence

- 例示:for instance, to illustrate

- 譲歩:granted, notwithstanding

意見エッセイで「部分的同意」は安全?

安全です。条件や範囲を限定し、どの局面で賛成/反対かを明確化。結論で優先順位を一言で示すと評価が安定します。

語法・文法で注意すべき頻出ミスは?

- the education(×)→ education(不可算扱いが多い)

- 主語と動詞の一致(data are など文脈次第)

- 不必要な受動態の乱用

- 冠詞と複数形(a policy / policies)

どの程度「強い主張」をしても良い?

強い主張+限定(hedging)がベスト。It is plausible/likely/arguable that… で断定を和らげ、反例の余地を残します。

結論は何を書けばいい?長さは?

1パラグラフ・2〜3文で十分。新情報を入れず、立場と主な理由を簡潔に再提示します。

見直しのチェックリストは?

- 設問タイプに完全回答しているか(both views + opinion 等)

- 各段落が1主張1例になっているか

- 接続・指示語で論理が滑らかか

- 語彙の反復過多がないか(類義語置換)

- 冠詞・単複・時制・主述一致

サンプルの語彙や表現を丸暗記しても大丈夫?

丸暗記はリスク。構成と機能語(因果・対比・譲歩)をテンプレ化し、内容は設問に合わせて動的に組み替えましょう。

バンド8を目指すための練習法は?

- 週3本のタイムド練習(40分フル)

- 同テーマで立場を反転して再執筆

- 良文コーパスを作り、表現を機能別に整理(因果・譲歩・対比)

- 模範解答を要約→拡張の順で模写練習